Albert LONDRES, Terre d’ébène (2 )

Albert LONDRES

Terre d’ébène, 1929,

Rééd. Le Serpent -

collection Motif, 1998.

Albert Londres est né en 1884 à Vichy. Jeune, son rêve est d’être poète. A 20 ans, il

publie son premier recueil de poèmes intitulé Suivant les heures. Londres a écrit trois recueils de poésie supplémentaires : L’âme qui vibre en 1908, Lointaine et La marche à l’étoile en 1911.

Cependant, c’est comme journaliste que l’on connaît mieux Albert Londres. Sa carrière débute en 1906. Il est journaliste parlementaire au quotidien Matin.

En 1914, il devient correspondant militaire pour le journal du ministère de la guerre puis correspondant de guerre pour le Petit Journal. Il part suivre les combats en Serbie, Grèce, Turquie, Albanie… En 1919, Albert Londres est licencié du Petit Journal sur l’ordre direct de Clemenceau. Dans un article publié depuis l’Italie, le journaliste décrit le mécontentement des Italiens à propos du traité de Versailles signé en 1919 par Clemenceau et les Alliés. Le journaliste ne craint pas de critiquer les plus puissants. Cette impertinence imprègne toute la carrière journalistique d’Albert Londres, on retrouve ce tempérament dans Terre d’ébène.

Par la suite Londres s’engage auprès du journal illustré Excelsior et part aux quatre coins du monde. 1920, Dans la Russie des Soviets. Il découvre la naissante Union Soviétique, et dresse les portraits de Lénine, Trotski et du peuple russe. 1922, le voilà en Asie pour son reportage la Chine en folie ; il nous décrit la Chine et ses seigneurs de guerre ainsi que l’Inde de Nehru, de Gandhi et de Tagore. Dès le début des années 20, les reportages d’Albert Londres font sensation. C’est le début d’une grande notoriété. Albin Michel décide de publier ses articles sous forme de livres.

Par la suite, Londres continuera ses reportages à l’étranger (Argentine, Palestine, les Balkans, Europe de l’Est) mais à partir de 1923, le journaliste entame une série de reportage sur la France et ses territoires coloniaux. Il porte successivement son regard sur le tour de France dans Les Forçats de la route ou Tour de France, tour de souffrance (1924) ; sur les hôpitaux psychiatriques, Chez les fous (1925) ; et sur la ville de Marseille dans Marseille, porte du sud (1927).

En 1923 sort la grande enquête de Londres ; celle qu’il consacre aux pénitenciers de Guyane. La publication de Au bagne connaît un grand retentissement. La force du reportage est telle qu’elle secoue la classe politique de l’époque. Le gouvernement décide de supprimer le bagne dès l’année suivante. Le bagne est un thème cher au journaliste ; il publie deux autres reportages : Dante n’avait rien vu (1924), et L’homme qui s’évada (1928). Voici un court extrait de cette enquête : " Le bagne n'est pas une machine à châtiment bien définie, réglée, invariable. C'est une usine à malheur qui travaille sans plan ni matrice. On y chercherait vainement le gabarit qui sert à façonner le forçat. Elle les broie, c'est tout, et les morceaux vont où ils peuvent " (Au bagne, 1923).

En 1929, le livre Terre d’ébène est publié. Terre d’ébène est une sorte de carnet de voyage composé d’une trentaine d’articles dans lequel l’auteur nous raconte tout son parcours dans les colonies françaises d’Afrique. Six années après sa description mordante du bagne, Londres examine la manière dont l’Etat français s’occupe de ses territoires africains.

Ce livre, comme les précédents, suscite de vives réactions. Dans un avant-propos Albert Londres raconte : " Voici donc un livre qui est une mauvaise action. Je n’ai plus le droit de l’ignorer. On me l’a dit. Même on me l’a redit. (…)Tout ce qui porte un flambeau dans les journaux coloniaux est venu me chauffer la plantes des pieds. On a lancé contre ma fugitive personne de définitives éditions spéciales. Les grands coloniaux du boulevard m’ont pourfendu de haut en bas, au nom de l’histoire, de la médecine, du politique, de l’économique, de la société, du coton, de l’or, du Niger, de la Seine et du Congo. " Face à ses opposants, le journaliste maintient sa ligne de conduite : " Je ne retranche rien au récit qui me valut tant de noms de baptême ; au contraire, la conscience bien au calme j’y ajoute. Ce livre fera foi. " Plus loin : " Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire tort, il est de porter la plume dans la plaie ".

Fort de ce principe, Londres nous retrace son séjour de quatre mois en AOF et AEF, de Dakar jusqu’à Brazzaville. Voici comment le journaliste décrit les territoires français en 1928 :

" 20 millions de Noirs, sujets français.

Deux empires.

L’Afrique-Occidentale française : AOF.

L’Afrique-Equatoriale française : AEF.

L’AOF et L’AEF !

Treize millions de sujets en Aof. Quatre millions en Aéf. Togo et Cameroun font le reste.

Les Allemands ont perdu ces deux terres pendant la guerre. Par hasard, plutôt que par pudeur, les Anglais ne les ont pas raflées.

Alors elles nous sont revenues.

Huit colonies en AOF : Mauritanie, Sénégal , Guinée, Côte d’Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Soudan, Niger.

Quatre en AEF : Gabon, Moyen-Congo, Oubangui-Chari, Tchad.

L’AOF va de l’Atlantique au lac Tchad pour la largeur, et du Sahara au golf de Guinée pour la hauteur. C’est un territoire de cinq millions de kilomètres carrés.

L’AEF commence à l’équateur et se termine au diable noir, mangeant le cœur de l’Afrique.

Il y a de quoi se promener !

Les historiens disent du pays qu’il se présente en forme d’auge. Le mot chaudron lui irait mieux.

On y mijote. On est sur le gaz comme un morceau de gîte à la noix dans son pot-au-feu. Le diable peut venir vous tâter du bout de sa fourche, on n'est jamais assez cuit. On cuit le jour, on cuit la nuit. En sortant de là, on pourra toujours se mettre dans une presse à viande, ce n’est pas le sang que l’on rendra qui fortifiera les anémiques ! ". (p.29)

Ces quelques lignes, qui sont au début de l’ouvrage, nous donnent une bonne idée de la manière dont l’auteur retranscrit ce qu’il voit, ce qu’il comprend. Le ton est tantôt direct, clair, voire brut, tantôt railleur, cynique. Cette humeur accompagne l’intégralité du livre.

Sur le bateau en direction de Dakar, Londres rencontre des fonctionnaires coloniaux. Ces derniers s’apprêtent à poser leur pied pour la première fois sur sol africain. Ils ne savent pas encore quelle mutation leur réserve l’administration. Ils sont anxieux voire terrorisés par cette annonce. Londres témoigne de cette situation avec amusement et nous décrit avec une pointe d’insolence la fin d’un idéal : " Jadis les fonctionnaires coloniaux faisaient leur temps dans la même colonie. Aujourd’hui le maître les force à valser. Ils n’aiment pas cette danse. Qui dit fonctionnaire colonial ne veut plus dire esprit aventureux. La carrière s’est dangereusement embourgeoisée. Fini les enthousiasmes du début, la colonisation romantique, les risques recherchés, la case dans la brousse, la conquête de l’âme nègre, la petite mousso ! On s’embarque maintenant avec sa femme, ses enfants et sa belle-mère. C’est la colonie en bigoudis ! ". (p.17).

Ainsi nous suivons l’auteur dans ses aventures au fil de ses déplacements. Il précise à chaque fois le lieu où il se trouve, son itinéraire, les moyens de locomotion empruntés. Pour aller à Brazzaville depuis Dakar, le journaliste utilise le train, le bateau, le camion, la marche à pied, le cheval… Ses observations ne portent pas sur la faune et la flore des pays visités, ni sur leur géographie. L’auteur préfère porter son regard sur les hommes et les femmes qu’il croise sur son chemin, quelle que soit leur condition. Il n’hésite pas à reprendre les expressions des autochtones comme " prendre le pied la route ". Londres s’intéresse au fonctionnement politique, économique, social du pays qu’il traverse. Londres investit le quotidien. Ces articles nous décrivent la vie des habitants dans les territoires coloniaux. Ces rencontres sont l’occasion de poser des exemples concrets sur les difficultés quotidiennes que l’on rencontre dans les colonies françaises d’Afrique.

Plusieurs chapitres sont consacrés uniquement à une rencontre, une personne. L’auteur croise des personnages très variés. Le chapitre 5 est consacré à Tartass dit " le coiffeur à pédale ". Cet homme a quitté la France à la suite d’une déception amoureuse. Il gagne sa vie en faisant des centaines de kilomètres à vélo chaque jour pour offrir ses services. Yacouba le décivilisé (chap. 12) a fait partie de la première caravane de missionnaires envoyée au Soudan (le Mali aujourd’hui) en 1895. Il a quitté les Pères Blancs pour épouser une autochtone. Au chapitre 16, le journaliste rencontre à Ouagadougou sa majesté Naba Kôm, roi du pays Poussi Poussi. Au chapitre 24, Il rencontre Zounan dit le roi de la nuit à Porto Novo au Dahomey (Bénin). Londres décrit les fastes de leur cour. Le chapitre 23 est consacré au domestique d’Albert Londres. " Il s’appelait Birama. Je l’avais pris à la prison de Bamako. Non par esprit humanitaire. Aucune manifestation de ma part. Mais en Afrique la prison est le bureau de placement. Là, les administrateurs et les Blancs favorisés vont chercher leur domestique " (p.201).

Il prend aussi le temps de revenir sur quelques points historiques pour mieux nous expliquer l’état politique, économique, social des colonies en 1928.

Il compare aussi nos anciennes colonies avec les colonies anglaises et belges et constate l’indifférence de la métropole face aux nombreux problèmes à résoudre en Afrique. Le bilan est très négatif. Ce livre dénonce les affrontements entre les hommes d’affaires et les fonctionnaires pour se procurer la main d’œuvre, les marchés et les bénéfices, la justice obsolète voire absurde, les conditions de vie des populations locales, la domination des Blancs, la mise à l’écart des métisses, la condition des femmes noires qui sont encore moins considéré que le bétail, le maintien d’un esclavagisme masqué entretenu par les colons mais aussi par le peuple noir, la fuite des noirs et leur crainte des colons.

" Eh ! oui ! les captifs !

L’esclavage, en Afrique, n’est aboli que dans les déclarations ministérielles d’Europe.

Angleterre, France, Italie, Espagne, Belgique, Portugal envoient leurs représentants à la tribune de leur Chambre. Ils disent : " L’esclavage est supprimé, nos lois en ont foi. "

Officiellement, oui.

En fait, non !

Souvenez-vous ! De cela, il n’y a pas huit mois, une dépêche de Londres annonçait dans les journaux français qu’en Sierra Leone l’Angleterre venait de libérer deux cent trente mille captifs.

Il y en avait donc ?

Il y en a toujours, y compris ces deux cent trente mille-là ! On les appelle : captifs de case. Ce terme n’est pas une expression, vestige du passé ; il désigne une réalité. En langage indigène, ils répondent au nom de " ouoloso" qui signifie : " naître dans la case". Ils sont la propriété du chef, tout comme les vaches et autres animaux. Le chef les abrite, les nourrit. Il leur donne une femme ou deux. Les couples feront ainsi des petits ouolosos.

Autrefois ils étaient captifs de traite. Quand les nations d’Europe ont supprimé la traite (officiellement), ont-elles du même coup supprimé les esclaves ? Les esclaves sont restés où ils étaient, c'est-à-dire chez leurs acheteurs. Ils ont simplement changé de nom : de captifs de traite, ils sont devenus captifs de case ; ils naissent Ga-Bibi, ainsi que l’on appelle les petits des serfs. Ce sont les nègres des nègres. Les maîtres n’ont plus le droit de les vendre. Ils les échangent. Surtout ils leur font faire des fils. L’esclave ne s’achète, il se reproduit. C’est la couveuse à domicile. " (p.55-56)

Les temps forts de ce livre sont consacrés à la dénonciation de deux faits scandaleux : l’exploitation de la forêt en Cote d’Ivoire et la construction de la voie ferrée appelée Congo-Océan. Londres décrit avec précision les conditions de travail des Noirs pour la coupe de bois dans la forêt de Côte d’Ivoire. Il nous raconte comment se déroule la foire aux hommes à Bouaké, la livraison de captifs. La France exploite ces hommes jusqu'à épuisement afin de construire des voix de communication. Aucune faveur ou aide matérielle ne leur est concédée. La main d’œuvre noire est bien moins coûteuse que des véhicules ou des machines. Les nègres transportent tout sur leur tête ou sur leur dos, ils sont considérés comme des " moteurs à bananes " :

" Qu’est-ce que le nègre ? Le nègre n’est pas un Turc, comme l’on dit. Il n’est pas fort. Le noir, en teinture, n’est pas un brevet de solidité. Parfois, dans les camps, les prestataires meurent comme s’il passait une épidémie. (…)

On agit comme s’ils étaient des bœufs. Tout administrateur vous dira que le portage est le fléau de l’Afrique. Cela assomme l’enfant, ébranle le jeune Noir, délabre l’adulte. C’est l’abêtissement de la femme et de l’homme. Le blanc soutenait une thèse, il disait : "Nous les obligerons à faire des routes ; c’est pour leur bien que le portage les tue ; les routes faites, ils ne porteront plus."

Ils portent toujours !

Où nous devrions travailler à peupler, nous dépeuplons. Serions-nous les coupeurs de bois de la forêt humaine ?

Où nous a conduits cette méthode ?

A une situation redoutable.

Depuis trois ans :

1° Six cent mille indigènes sont partis en Gold Coast (colonie anglaise) ;

2° Deux millions d’indigènes sont partis au Nigeria (colonie anglaise) ;

3° Dix mille indigènes vivent hors des villages, à l’état sauvage (plus sauvage !) dans les forêts de Côte d’Ivoire.

Ils fuient :

1° Le recrutement pour l’armée ;

2° Le recrutement pour les routes ou la machine (chemin de fer) ;

3° Le recrutement individuel des coupeurs de bois.

C’est l’exode !

Ainsi nous arrivons en Haute-Volta, dans le pays mossi. Il est connu en Afrique sous le nom de réservoir d‘hommes : trois millions de nègres. Tout le monde vient en chercher comme l’eau au puits. Lors des chemins de fer Thiès-Kayès et Kayès-Niger, on tapait dans le Mossi. La Côte d’Ivoire, pour son chemin de fer, tape dans le Mossi. Les coupeurs de bois montent de la lagune et tapent dans le Mossi.

Et l’on s’étonne que le Soudan et la Haute-Volta ne produisent pas encore de coton !

Des camions et des rouleaux à vapeur !

Voici mille nègres en file indienne, barda sur la tête, qui s’en vont à la machine ! Au chemin de fer de Tafiré. Sept cents kilomètres. Les vivres ? On les trouvera en route, s’il plaît à Dieu ! La caravane mettra un mois pour atteindre le chantier. Comme le pas des esclaves est docile !

Des hommes resteront sur le chemin, la soudure sera vite faite ; on resserrera la file.

On pourrait les transporter en camion ; on gagnerait vingt jours, sûrement vingt vies. Acheter des camions ? User des pneus ? Brûler de l’essence ? La caisse de réserve maigrirait ! Le nègre est toujours assez gras ! " (p133-135).

Au Congo les gouverneurs de la colonie M. Victor Augagneur puis M. Antonetti, qui lui succède, portent un grand projet : relier Brazzaville à Pointe-Noire qui débouche sur l’Atlantique. 502 kilomètres de voie ferrée sont à construire. Londres intitule cet épisode : le drame du Congo-Océan.

Il raconte comment des hommes plus ou moins volontaires sont engagés. Une fois le recrutement effectué, ils sont emmenés jusqu'à Brazzaville par l’intermédiaire des fleuves sur des chalands bondés de voyageurs (300-400 personnes). Le trajet dure 15 à 20 jours. A bord de ces embarcations l’horreur commence : " Les voyageurs de l’intérieur étouffaient, ceux de plein air ne pouvaient ni tenir debout, ni assis. De plus n’ayant pas le pied prenant, chaque jour (…) il en glissait un ou deux dans le Chari, dans la Sanga ou dans le Congo. Le chaland continuait. S’il eût fallu repêcher tous les noyés !… ". (p.243)

Ensuite les nègres prennent le " pied la route " en direction de Pointe Noire. 30 jours de marche environ sur des pistes, il n’y pas de camp prévu pour le repos de ces hommes. On leur donne 10 F qu’ils dépensent tous à la capitale le soir-même mais rien à manger. Puis une fois arrivés à destination, ils participent tout de suite à la construction du chemin de fer. Sans matériel, juste leurs mains et leur tête : " J’ai vu construire des chemins de fer ; on rencontrait du matériel sur les chantiers. Ici que du nègre ! Le nègre remplaçait la machine, le camion, la grue ; pourquoi pas l’explosif aussi ! Pour porter des barils de ciment de cent trois kilos les Batignolles n’avaient pour tout matériel qu’un bâton et la tête de deux nègres ! ". (p.245)

Lors de son passage sur ce chantier, Londres nous affirme que déjà 17000 Noirs sont morts pour les travaux du Congo Océan et qu’il reste encore 300 kilomètres de voie ferrée à construire. Le gouverneur M. Antonetti, sûr de son objectif, confie à l’auteur : " Il faut accepter le sacrifice de six à huit mille hommes ou renoncer au chemin de fer. " (p.248)

Albert Londres a lutté au travers de ses écrits contre les injustices, les pratiques gouvernementales et coloniales honteuses, les incohérences du pouvoir. Pour l’exploitation et la mise en valeur de territoires qu’elle possède mais qu’elle ne connaît pas, la France a tué des milliers d’hommes dans ses colonies africaines. L’auteur fidèle à sa réputation dénonce violemment les auteurs de crimes, il cite le nom et la fonction de chaque intervenant dans son texte. En parallèle, l’auteur nous décrit la vie de quelques personnages de classes sociales variées. Le lecteur passe par tous les sentiments : l’exotisme, le sourire, la surprise, la consternation, l’atterrement.

Albert Londres est mort en 1933 dans l’océan Indien, dans l’incendie du George Phillipar, le bateau qui le ramenait de la Chine où il effectuait un reportage.

Chaque année depuis sa mort le prix Albert Londres récompense le meilleur journaliste.

Mathieu, A.S. Bib.

LES 5 COMMENTAIRES LES PLUS RECOMMANDÉS

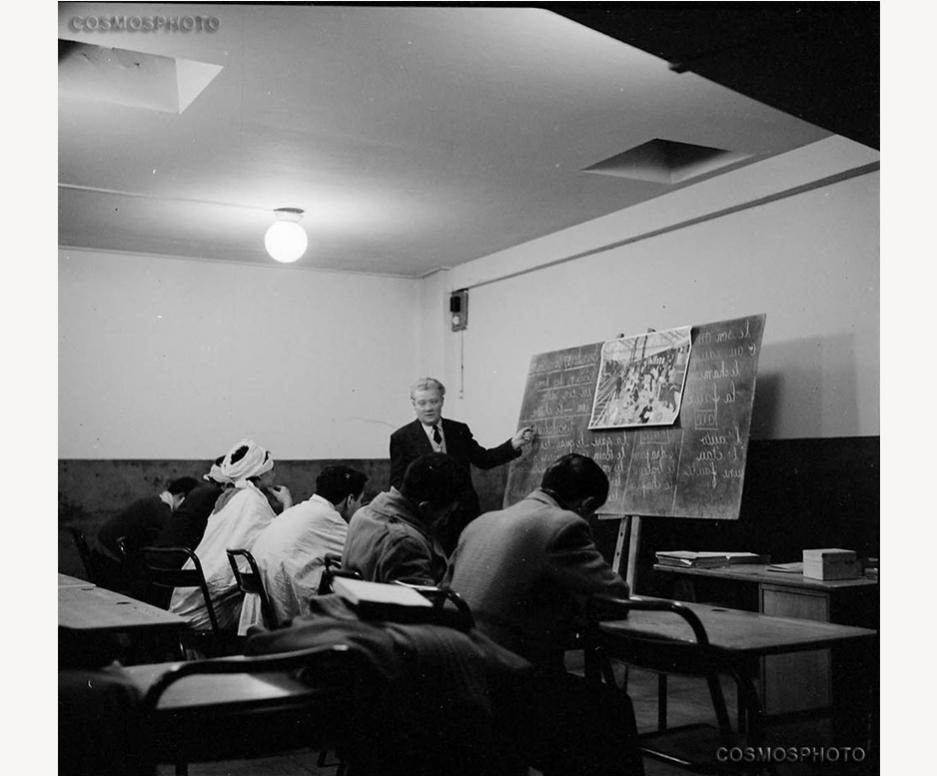

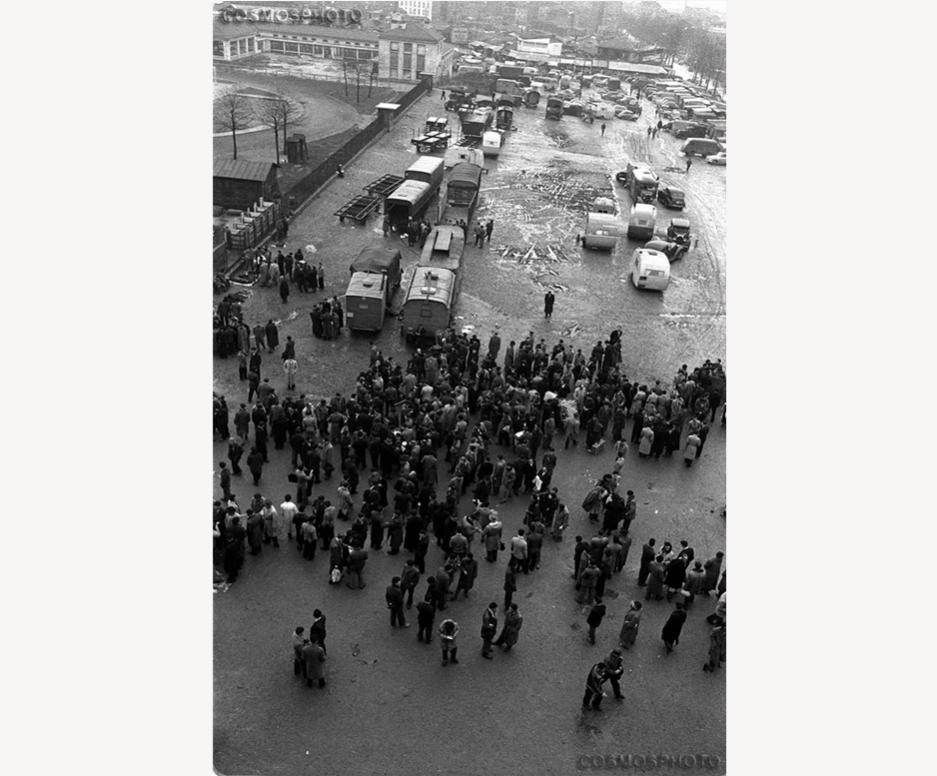

Les seuls français sur ces photos sont des flics et un prof de français ( à moins qu'il ne soit Hongrois ?) .

Ces photos me rappellent ma famille , des cousins qui debarquent du bled tout au long des années 50 /60 ...

J'ai 50 ans aujourd'hui, mon père etait venu en France en 1938 avec mon oncle , lui pour fuir la misere coloniale , l'autre pour defendre "le père- patrie" (l'empire) contre les nazis ...Ces deux hommes , comme beaucoup ont eu un parcours incroyable ( boucher ambulant, vendeur de moules à Caen, ouvriers chez Peugeot, cafetiers dans des petites villes de province, gerants de cinema...) . dans ma famille , les enfants sont nés entre 1947 et 1966 , la force vive des trente glorieuses !

j'ai connu l'école republicaine française , laïque , le melange des enfants de prolos , le retour definitif au bled à 15 ans ( en 1977 ) le retour en france constatant que j'etais bien français et puis les questions cycliques de ce beau pays de France : à savoir si je suis bien integré ?

Je suis un peu las .

Oui je suis d'ici , ces hommes aussi .

Je me rappelle. J'étais enfant et j'habitais Puteaux, dans des conditions à peine meilleures que celles présentées ici. Et pourtant mes parents, décédés depuis, m'avaient appris ce mot de "bicot". J'avais appris la peur, la méfiance. Ne pas leur parler. Ne pas accepter de bonbons forcément empoisonnés. Quand nous jouions ordre nous avait été donné de rentrer, les jambes à notre cou, dès qu'un "bicot" apparaissait au bout de la rue.

Je me rappele des bidonvilles de Nanterre si proches de Puteaux.

Depuis, j'ai appris.

Saisissant ...

pauvreté, dignité, courage, il en aura fallu à tous ces migrants pour venir s'entasser dans des cabanes de planches et tenter de survivre et de vivre, en se faisant traiter de bicots à chaque bout de rue

poignant

merci pour ce reportage photographique

Film "les oubliés de Cassis"© Sonia Kichah

Merci infiniment de rappeler cette exposition et ces photographies.

Voici un extrait Les oubliés de Cassis, un film documentaire de Sonia Kichah. L'un des derniers bidonville de France (film que j'ai coproduit en 2008 avec la société Movieda productions). La carrière Fontblanche. Un bindonville sans nom, sans enfants, ni femmes qui aura existé pendant 40 ans et qui abritait des Tunisiens venus dans les années 1970, contrat en main, pour construire les belles villas de la cité balnéaire de Cassis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.metropolitiques.eu/La-police-et-les-Algeriens.html

--------------------------------------------

"Prolonger"

C'est sur TOULON (dommage) .... du lundi 22 octobre 2012 au vendredi 30 novembre 2012

du mardi au samedi de 11 h à 19 h et les soirs de spectacle jusqu’à 20 h 30 (Entrée libre)

"La guerre d’Algérie cinquante ans après" au Théâtre Liberté

« Algérie », photographies de Marc Riboud

« Un été à Alger » / Web documentaire

Exposition : « Algérie », photographies de Marc Riboud.

Du 1er octobre au 30 novembre, Marc Riboud a couvert les moments décisifs de la fin du conflit (1960-1962). Rarement montrées dans la presse française de l’époque, ces images réapparaissent aujourd’hui avec une force et une émotion incontestables.

« Un été à Alger », Web documentaire mis en espace/ Du 24 octobre au 24 novembre : Quatre jeunes réalisateurs algériens, Amina Zoubir, Lamine Ammar-Khodja, Hassen Ferhani et Yanis Koussim portent un regard documentaire sur leur ville, le temps d’un été, celui des cinquante ans de l’indépendance de leur pays. 04 98 07 01 01 / www.theatreliberte.fr

04 98 07 01 01 / www.theatreliberte.fr

TOUS LES COMMENTAIRES

Saisissant ...

Vivre au paradis...

Remarquable, Giulietta. Ça me rappelle le foyer Sonacotra où les immigrés étaient entassés quand je les rencontrais en 1975 à Epinal. Entassés, exploités, mais tellement accueillants et chaleureux.

A Chevalier

Je ne suis pas de cette génération qui a connu cette période, mais ma grand-mère m'a raconté, cette condition de vie, même si elle vivait dans une autre région et à une autre période.

Le film vivre au paradis m'a marqué.

https://www.youtube.com/watch?v=NLyvOuXQRCA

il y a aussi le superbe doc de yasmina ben guigui "mémoires d'immigrés"

Je n'aime pas Yasmina Benguigui

Yamina Benguigui épinglée pour un vol en Falcon à 140.000 €

dans ce cas, il faudrait aussi publier le démenti...

http://www.leparisien.fr/politique/ce-deplacement-coute-88-000-euros-reagit-le-camp-benguigui-11-10-2012-2223861.php

A Massasté

Son démenti ne change rien à mon opinion sur elle.

Je mets au même niveau d'opportunisme Yamina Benguigui, Rachida Dati, Fadela Amara...

Quel rapport avec le documentaire "Mémoires d'Immigrés"..??

J'ai aimé "Z..." et ne me suis jamais préoccupée de la vie privée de Costa-Gavras..

J'ai aimé "La Belle et la Bête" sans "juger" (!!) Jean Cocteau...

Je me rappelle. J'étais enfant et j'habitais Puteaux, dans des conditions à peine meilleures que celles présentées ici. Et pourtant mes parents, décédés depuis, m'avaient appris ce mot de "bicot". J'avais appris la peur, la méfiance. Ne pas leur parler. Ne pas accepter de bonbons forcément empoisonnés. Quand nous jouions ordre nous avait été donné de rentrer, les jambes à notre cou, dès qu'un "bicot" apparaissait au bout de la rue.

Je me rappele des bidonvilles de Nanterre si proches de Puteaux.

Depuis, j'ai appris.

Et vous avez beaucoup de mérite d'avoir su remettre en question cette peur de l'autre !

Koikidi

Ceci explique, pourquoi des enfants pouvaient dire à d'autres enfants, dans la cour de récré : "on ne joue pas avec les arabes"..

Les arabes n'allaient pas à l'école avec nous. si je me souviens bien il n'y avait pas d'enfants.

Koikidi

Je ne parle pas spécialement de cette période.

Début des années soixante, nous habitions une HLM près des terrains vagues entre la Porte de la Chapelle et la Porte d'Aubervilliers à Paris.Le périf n'était pas tout à fait terminé.

J'ai connu aussi ce genre de propos, que ma mère me tenait...

Depuis, j'ai appris aussi.

en 1955 les conditions d'existence des petits Français n'étaient pas trés différente des immigrés. voir ces photos avec l'évolution de 2012 est une vision fausse

Les seuls français sur ces photos sont des flics et un prof de français ( à moins qu'il ne soit Hongrois ?) .

Ces photos me rappellent ma famille , des cousins qui debarquent du bled tout au long des années 50 /60 ...

J'ai 50 ans aujourd'hui, mon père etait venu en France en 1938 avec mon oncle , lui pour fuir la misere coloniale , l'autre pour defendre "le père- patrie" (l'empire) contre les nazis ...Ces deux hommes , comme beaucoup ont eu un parcours incroyable ( boucher ambulant, vendeur de moules à Caen, ouvriers chez Peugeot, cafetiers dans des petites villes de province, gerants de cinema...) . dans ma famille , les enfants sont nés entre 1947 et 1966 , la force vive des trente glorieuses !

j'ai connu l'école republicaine française , laïque , le melange des enfants de prolos , le retour definitif au bled à 15 ans ( en 1977 ) le retour en france constatant que j'etais bien français et puis les questions cycliques de ce beau pays de France : à savoir si je suis bien integré ?

Je suis un peu las .

Oui je suis d'ici , ces hommes aussi .

Ce que je vois aussi, sur ces photos, c'est qu'on sourit. C'est un point de vue un peu réducteur évidemment, mais il est une certaine pauvreté moins sinistre qu'une certaine aisance où l'avenir se voile. Ce qui compte souvent c'est de savoir si on descend, si on monte ou si l'on est sur un plateau; la vue n'est pas la même.

Film "les oubliés de Cassis"© Sonia Kichah

Merci infiniment de rappeler cette exposition et ces photographies.

Voici un extrait Les oubliés de Cassis, un film documentaire de Sonia Kichah. L'un des derniers bidonville de France (film que j'ai coproduit en 2008 avec la société Movieda productions). La carrière Fontblanche. Un bindonville sans nom, sans enfants, ni femmes qui aura existé pendant 40 ans et qui abritait des Tunisiens venus dans les années 1970, contrat en main, pour construire les belles villas de la cité balnéaire de Cassis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.metropolitiques.eu/La-police-et-les-Algeriens.html

--------------------------------------------

"Prolonger"

C'est sur TOULON (dommage) .... du lundi 22 octobre 2012 au vendredi 30 novembre 2012

du mardi au samedi de 11 h à 19 h et les soirs de spectacle jusqu’à 20 h 30 (Entrée libre)

"La guerre d’Algérie cinquante ans après" au Théâtre Liberté

« Algérie », photographies de Marc Riboud

« Un été à Alger » / Web documentaire

Exposition : « Algérie », photographies de Marc Riboud.

Du 1er octobre au 30 novembre, Marc Riboud a couvert les moments décisifs de la fin du conflit (1960-1962). Rarement montrées dans la presse française de l’époque, ces images réapparaissent aujourd’hui avec une force et une émotion incontestables.

« Un été à Alger », Web documentaire mis en espace/ Du 24 octobre au 24 novembre : Quatre jeunes réalisateurs algériens, Amina Zoubir, Lamine Ammar-Khodja, Hassen Ferhani et Yanis Koussim portent un regard documentaire sur leur ville, le temps d’un été, celui des cinquante ans de l’indépendance de leur pays. 04 98 07 01 01 / www.theatreliberte.fr

04 98 07 01 01 / www.theatreliberte.fr

Les français musulmans... en Algérie "française" c'était les "indigènes" et ils n'avaient pas les mêmes droits que les coloniaux.

Les français n'ont pas fini de se pardonner le mal qu'ils ont fait aux algériens...

pauvreté, dignité, courage, il en aura fallu à tous ces migrants pour venir s'entasser dans des cabanes de planches et tenter de survivre et de vivre, en se faisant traiter de bicots à chaque bout de rue

poignant

merci pour ce reportage photographique

Au CE2 en 1951 dans une classe d'une école des Frères du nord de la France on se disputait la première place mon copain Hamza et moi avec qui je rentrais de l'école pendant que son père été pompiste à l'aéroport d'Alger.

Mais j'aimerais qu'un économiste sérieux m' explique sans tabou si ce ne fut pas une erreur de plus de nos irresponsables politique que d'avoir fait venir, pas aux dépens de leur train de vie à eux, trop de Maghrébins, et encore plus après les accords d'Evian de 1962, ce qui permettait de sous-payer les ouvriers d'ascendance « européenne » qui auraient accepté certains boulots pénibles plus justement payés.

Oui ou non, en 2012 la France est-elle surpeuplée et physiquement surpolluée avec trop de chômeurs, dont pas mal de descendants des immigrés maghrébins des années 1945-1965 qui sont nos concitoyens à part entière avec théoriquement les même droits que les autres, y compris les mêmes avantages sociaux que leurs parents et grands parents ce qui est normal ? Mais des avantages qui ne correspondent pas à autant de cotisations salariales, donc payés avec de l'argent qui n'est pas disponible pour réduire la misère de trop nombreux Français de souche qui vivent difficilement.

EVOLSPIR demande : Oui ou non, en 2012 la France est-elle surpeuplée et physiquement surpolluée avec trop de chômeurs, dont pas mal de descendants des immigrés maghrébins des années 1945-1965 [...] ?

Physiquement polluée par les chômeurs, on croit rêver !

Le véritable polluant, celui qui détruit le lien social, c'est celui pour qui Égalité et Fraternité seraient des mots qu'il faudrait oublier afin, sans doute de réduire la misère de trop nombreux Français de souche

Les ouvriers d'ascendance "européenne" auraient-ils un droit de préséance sur les autres ?

Serait-ce là l'enseignement des écoles des Frères du nord de la France ?

Enfin, ça fait drôle de trouver sur Médiapart, ce discours au relents"bleu Marine" que la banalisation ne rend pas moins nauséabonds.

-

Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'autant de cotisations salariales??? Moi, française de souche, j'ai bossé à l'étranger, et pour des étrangers sans convention avec notre douce France, moyennant quoi ces annes ne comptent pas dans ma retraite. S'il y a moins de cotis', il y a moins de retraite. Quant aux sous dépensés pour un étranger, il convient de rappeler à toute fins utiles qu'un étranger est un type qui ne coûte pas un traitre sou de formation. Un enfant ça coûte des sous à la nation. Or, ils arrivent tous chauds tous rôtis, adultes et sans enfance coûteuse.

Le capitalisme actuel vit d'un taux de chômage structurel hallucinant. Mais étrangers et nationaux sont logés à la même enseigne, et les travaux faits par le personnel semi esclave des illégaux continue d'exister même en période de chômage et de sous-emploi.

J'en déduis que Verslui se trompe d'ennemi, se trompe de misère, se trompe de beaucoup de choses en pensant que trop d'étrangers sont là. Les économistes du système savent très bien que le taux d'étrangers actuellement est plus bas qu'il n'a été, que les français ont fait peu d'enfants pendant une époque et que la population avait donc besoin du sang neuf injecté par les étrangers, et que le système actuel n'a nullement l'intention d'en finir avec le travail illégal et le trafic d'hommes, même s'il montre les dents occasionnellement.

Algériens, Roms, Juifs...même combat pour la liberté et l'acceptation de leurs identités...et cela bien avant 1945 tout comme aprés...Hélas.

Savoir qu'aujourd'hui, il existent encore des êtres dit " bien pensants " qui sont antisémites et osent l'écrire...dans quel démocratie sommes nous depuis tant de temps ?

André

Pendant ce temps, , une autre partie de la Méditerranée faisait la moue à la moitié de la Méditerranée , sans douter que entre le Nord et le Sud , il n'y a aucune barrière de mort ou de vie mais seulement un gommage de magnitude entre zéro et mille degrés de chaleur humaine .