Êtes-vous pauvre ? Mesures de la pauvreté et impact sur le taux de pauvreté

Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et selon le choix de la mesure et du seuil, le nombre de pauvres dans un pays peut drastiquement augmenter ou diminuer. Explications.

Par Thomas Renault.

Êtes-vous pauvre ? Cette question en apparence simple est en réalité assez complexe ! En effet, d’un point de vue statistique, pour être capable de définir si une personne est pauvre, il faut être capable de définir un niveau (ou un seuil) précis en dessous duquel une personne est alors considérée comme pauvre (et au dessus duquel elle ne l’est pas). Mais comment justement fixer ce niveau et comment l’ajuster dans le temps ? Est-on pauvre lorsque l’on dispose de moins de 1000 euros par mois ? Est-on pauvre lorsque l’on est moins riche qu’un certain pourcentage de la population ? Est-on pauvre lorsqu’on ne peut pas s’acheter de la viande au moins une fois par semaine ? Avec ces trois questions, je viens d’introduire indirectement trois méthodes différentes pour mesurer la pauvreté : (1) la mesure monétaire absolue (un niveau de vie inférieur à x euros par mois, avec un seuil qui s’ajuste dans le temps en prenant en compte l’inflation), (2) la mesure monétaire relative (un niveau de vie inférieur à x% du niveau de vie médian des habitants de votre pays) et (3) la mesure de la pauvreté en tant que privation (ou mesure en conditions de vie). Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et selon le choix de la mesure et du seuil, le nombre de pauvres dans un pays peut drastiquement augmenter ou diminuer. C’est parti pour le grand test :

« Êtes-vous pauvre 2015 ? » !

La pauvreté relative

Selon les derniers chiffres de l’INSEE, 14,3% de la population française est pauvre, soit environ 8,6 millions de personnes (source : « auvreté en 2012 : comparaisons régionales – INSEE »). Selon l’INSEE, vous êtes « pauvre » si votre niveau de vie est inférieur à 987 euros par mois. Donc si vous gagnez le SMIC (1096 euros net en 2012), vous n’êtes pas pauvre ; et ce même si vous habitez tout seul à Paris et que votre loyer est de 700 euros (ce qui peut être discutable…) ! Si vous percevez uniquement le Revenu de Solidarité Active (RSA – 467 euros par mois), vous êtes alors considéré comme pauvre (là dessus, peu de discussions possibles) !

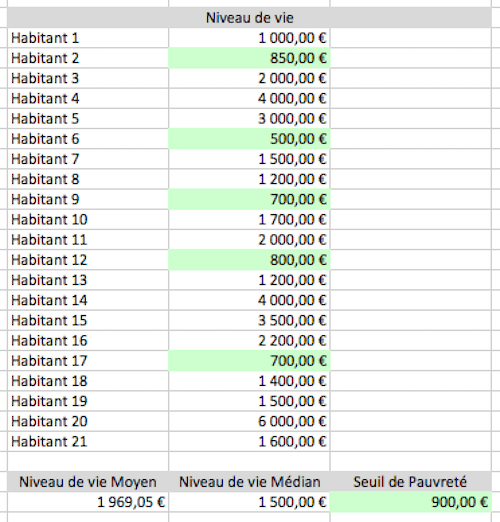

Mais comment est calculé ce seuil de 987 euros ? Le seuil de pauvreté en France est défini par l’INSEE comme étant égal à 60% du niveau de vie médian de la population française : c’est donc une mesure relative, qui dépend directement du revenu médian du pays. Pour illustrer cela, supposons alors un pays avec 21 habitants, ayant chacun le niveau de vie suivant (voir tableau ci-dessous). Pour simplifier, on suppose alors que chaque habitant est célibataire et sans enfant, en évitant ainsi les problématiques relatives aux unités de consommation (pour plus d’infos à ce sujet, voir « La mesure de la pauvreté – INSEE »).

La première étape consiste donc à calculer le niveau de vie médian. Dans notre exemple, le niveau de vie médian est de 1500 euros, ce qui signifie que 10 habitants ont un revenu supérieur à ce niveau et 10 habitants ont un revenu inférieur. Pour définir le seuil de pauvreté, on multiplie ensuite 1500 par 60%, ce qui nous donne un seuil à 900 euros. Ensuite, sont considérés comme pauvres tous les habitants ayant un niveau de vie inférieur à 900 euros (soit dans notre cas 5 habitants – et donc un taux de pauvreté de 23,8%). La prise en compte d’un seuil de pauvreté en fonction d’un niveau relatif de niveau de vie permet donc d’évaluer une notion de pauvreté à un moment donné et pour un pays donné.

Mais il y a aussi tout de même pas mal de limites à cette mesure. Supposons que du jour au lendemain, une croissance incroyable touche notre pays, et que double le niveau de vie de l’ensemble des habitants. Dans cette situation, avec un seuil de pauvreté défini de manière relative, il y aura toujours autant de pauvres dans notre pays : le seuil de pauvreté passant à 1800 euros, les pauvres d’avant sont toujours pauvres (au sens statistique) et ce malgré le fait que leur niveau de vie ait doublé. À l’inverse, il est possible de voir une baisse du taux de pauvreté dans un pays si les pauvres restent aussi pauvres (en euros) mais que les plus riches deviennent moins riches (une baisse du niveau de vie médian pouvant entraîner une baisse du taux de pauvreté, même sans hausse du niveau de vie réel des plus pauvres). Ces deux exemples sont assez extrêmes, mais illustrent tout de même assez simplement les problématiques relatives à l’utilisation d’un seuil relatif.

De plus, il est important de faire bien attention à ne pas tirer de conclusions hâtives lors des comparaisons internationales du taux de pauvreté. Par exemple un pays « A » où l’ensemble des habitants a le même niveau de vie (500 euros par mois par exemple) sera considéré comme ayant 0% de taux de pauvreté, tandis qu’un pays « B » où l’habitant le plus pauvre a un niveau de vie de 1000 euros mais où il existe de plus fortes inégalités pourrait avoir par exemple un taux de pauvreté de 20%… Pourtant, les non-pauvres du pays « A » seraient tous pauvres dans le pays « B » (à un ajustement de revenu médian près) ! Le taux de pauvreté mesuré d’une manière relative se rapproche donc davantage d’une mesure des inégalités dans un pays donné que d’une réelle mesure de la pauvreté (même si les deux mesures peuvent être liées).

La pauvreté absolue

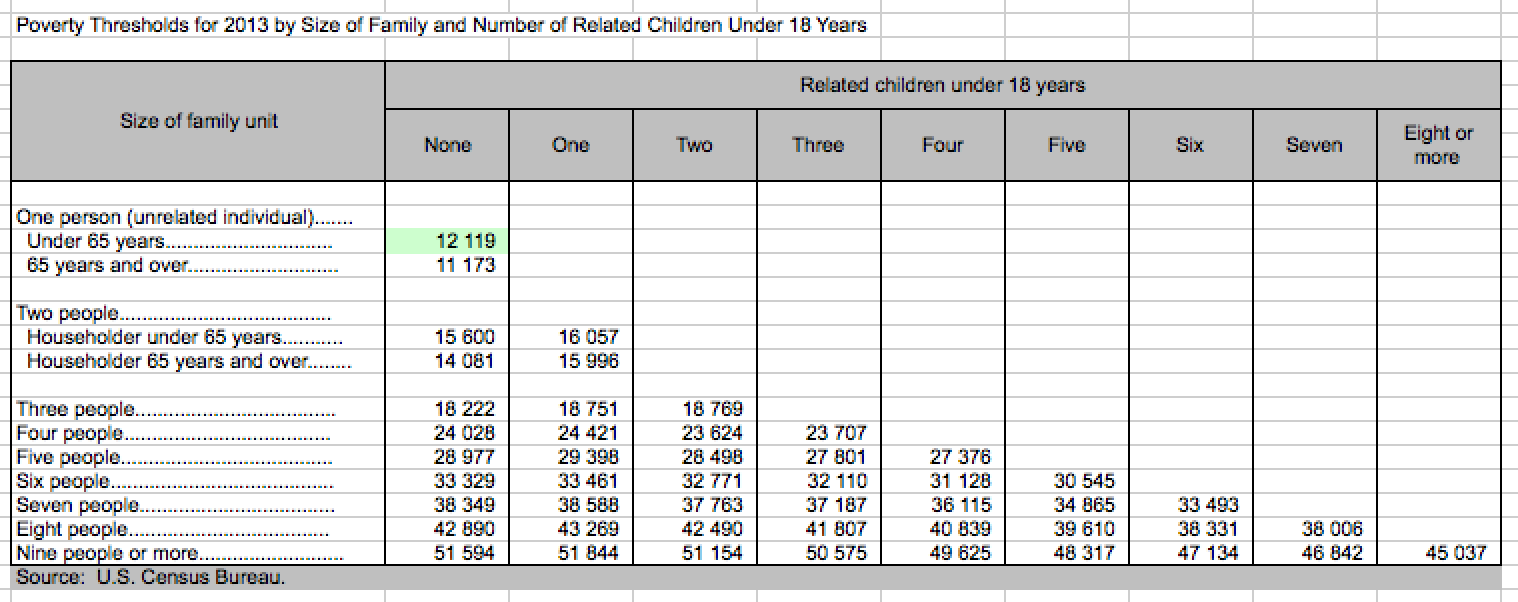

Plutôt qu’une mesure relative, il est aussi possible de mesurer la pauvreté monétaire de manière absolue : c’est à dire en utilisant un niveau fixe dans le temps (avec simple ajustement pour l’inflation) ne dépendant pas de la richesse moyenne ou médiane d’un pays. Les États-Unis utilisent par exemple principalement une mesure monétaire absolue pour définir le taux de pauvreté. Le seuil de pauvreté a été défini en 1963 comme étant égal à trois fois le montant d’un régime alimentaire minimum, et est ajusté chaque année pour prendre en compte l’inflation. Par exemple, s’il faut au minimum 300$ par mois pour pouvoir se nourrir correctement aux USA, le seuil de pauvreté sera fixé à 900$. Cela nous donne donc une mesure absolue de la pauvreté, qui est par la suite ajustée en fonction de la situation familiale et du nombre d’enfants (source : « How the Census Bureau Measures Poverty »). Par exemple, un individu seul avec un niveau de vie inférieur à 12.119$ par an (1009$ par mois) sera considéré comme pauvre aux USA.

En utilisant cette mesure monétaire absolue du seuil de pauvreté, le taux de pauvreté aux États-Unis est relativement stable, ce qui signifie que le niveau de vie des pauvres augmente à peu près au même niveau que l’inflation. Cependant, si les États-Unis utilisaient une mesure relative comme la France, il y a fort à parier que les conclusions seraient très différentes : la hausse des inégalités (cf. travaux de Piketty par exemple) aux USA devrait en effet se traduire par une hausse du taux de pauvreté avec une mesure relative.

Pour les pays en voie de développement, une mesure de pauvreté monétaire absolue souvent utilisée est celle de 1,25$ PPA par jour (« Banque Mondiale – Ratio de la population pauvre disposant de moins de $1,25 par jour (PPA) (% de la population) »). L’objectif ici est assez différent, mais cela permet une comparaison internationale entre les pays et la fixation d’objectifs de réduction de la pauvreté à l’échelle mondiale, comme par exemple, dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) : « Objectif 1 – Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour » (objectif atteint, principalement grâce à la forte croissance en Inde et en Chine – avec ajustement à 1,25$ par la suite)

Intuitivement, j’ai donc tendance à préférer la mesure absolue (ajustée de l’inflation et/ou avec taux de change PPA) plutôt que la mesure relative. En effet, le problème avec la mesure relative est, sauf à réduire les inégalités, il est très difficile de réduire le taux de pauvreté. De plus, à très long terme, il est possible d’imaginer un monde avec un taux de pauvreté quasi-nul si l’on mesure cela d’un point de vue absolu (#Bisounours), tandis qu’exception faite d’un monde communiste, la pauvreté sera toujours présente et ne baissera pas vraiment si l’on garde une mesure relative.

La pauvreté en conditions de vie

Une dernière méthode consiste, non pas à s’appuyer sur des variables monétaires (niveau de vie, revenu, consommation), mais sur des notions de privations ou de conditions de vie. Une personne est alors considérée comme pauvre si elle est privée d’accès à un certains nombres de biens, de services ou de « capacités » (mais pas au sens des « capabilities » d’Amartya Sen) jugés comme « essentiel ». Selon Eurostat par exemple (source : « Material deprivation statistics »), une personne est pauvre si elle n’a pas accès au minimum à 4 des 9 biens/services/capacités :

- Être capable de payer son loyer ou son emprunt hypothécaire

- Pouvoir chauffer suffisamment son logement

- Partir une semaine en vacances par an

- Manger une fois tous les deux jours un repas avec viande, poulet, poisson ou équivalent végétarien

- Faire face à des charges financières imprévues

- Avoir un téléphone (y compris le téléphone mobile)

- Avoir un téléviseur couleur

- Avoir une machine à laver le linge

- Avoir une voiture

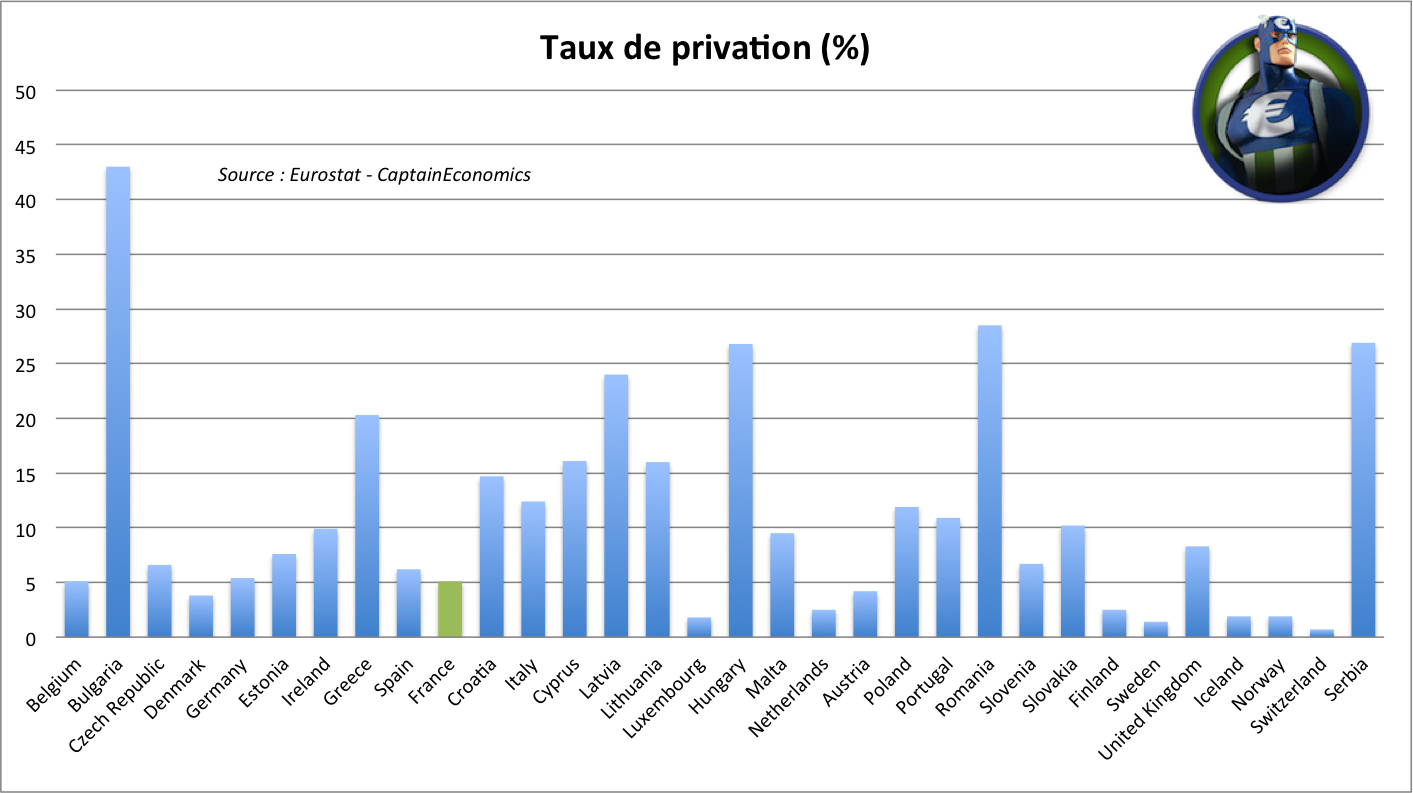

En prenant en compte cette notion de privation, « seulement » 5,1% des français sont alors considérés comme pauvres (contre plus de 14% avec la mesure relative de l’INSEE – voir graphique ci-dessous pour un comparatif du taux de privation dans différents pays). De plus, les questions étant les mêmes pour l’ensemble des pays, une comparaison internationale est alors plus facile qu’avec la notion de pauvreté relative (qui dépend du revenu médian du pays) et les problématiques de parité de pouvoir d’achat sont indirectement intégrées. L’INSEE utilise d’ailleurs aussi un indicateur de pauvreté en conditions de vie pour compléter l’approche monétaire (voir par exemple « INSEE – Pauvreté en conditions de vie ») qui ressemble pas mal à celui d’Eurostat mais en mettant l’accent sur les restrictions de consommation, les retards de paiements, l’insuffisance des ressources et les difficultés de logement.

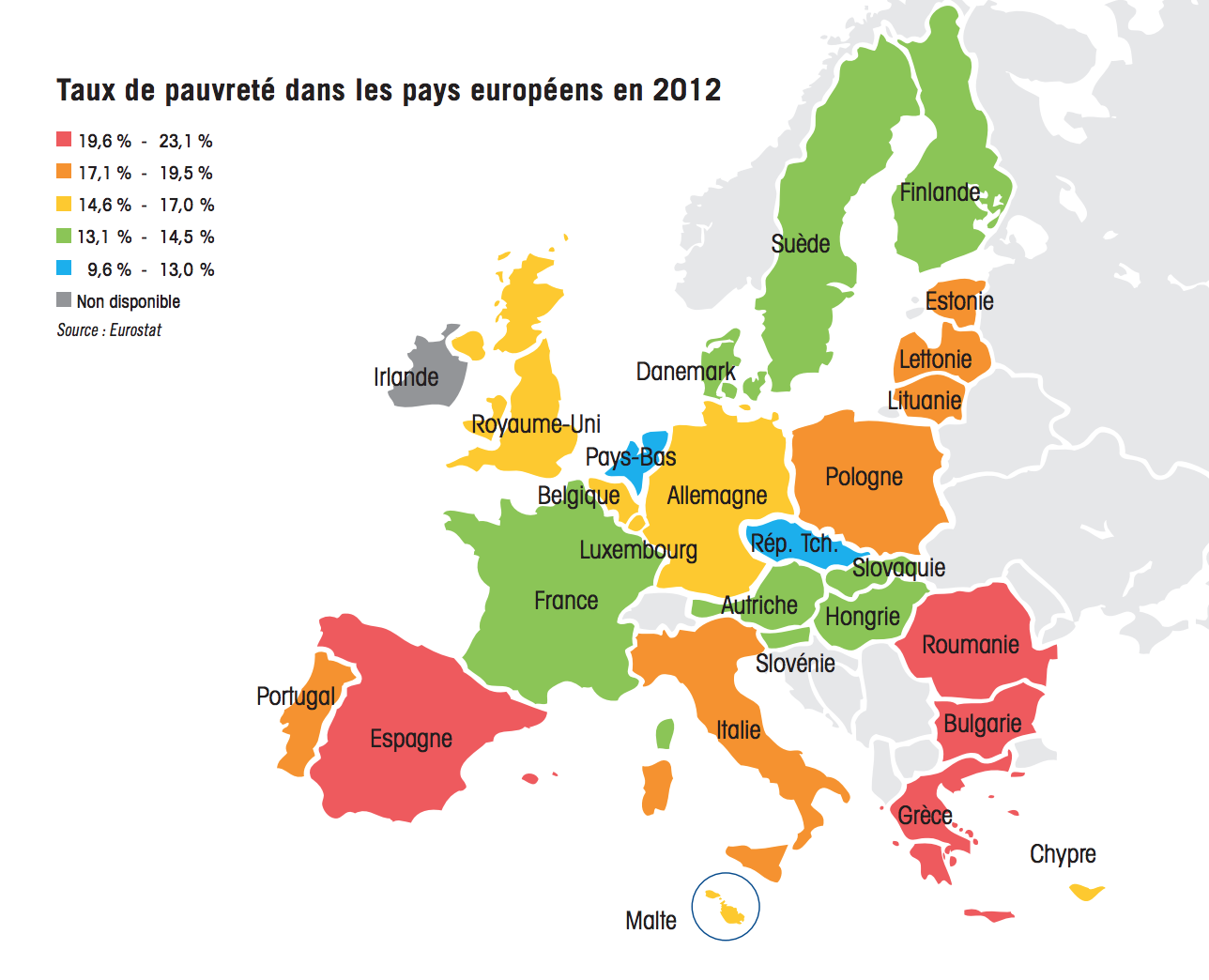

Mais pour revenir au taux de pauvreté calculé de manière relative, et pour compléter mon argumentation sur le fait que je n’aime pas trop cet indicateur relatif, voici un comparatif du taux de pauvreté en Europe en prenant donc en compte le pourcentage de population dans chaque pays ayant un niveau de vie inférieur à 60% du niveau de vie médian de ce pays (source : INSEE).

Avec ce genre d’indicateur, et si l’on ne fait pas attention à la manière dont le taux de pauvreté est calculé, on se retrouve à penser que le taux de pauvreté en Espagne est similaire à celui de la Bulgarie, la Grèce ou la Roumanie… Mais si on regarde le niveau de vie moyen ou le taux de privation (graphique ci-dessus), il est assez simple de voir qu’en réalité, le taux de pauvreté est nettement inférieur en Espagne qu’en Bulgarie (et si vous avez voyagé dans les deux pays, il y a peu de débat à ce sujet). Attention, je ne dis pas qu’il n’y a pas de pauvres en Espagne ou que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais simplement qu’une carte telle que ci-dessus n’a en réalité pas beaucoup de sens (en tout cas en tant que mesure de la pauvreté).

Conclusion

Un indicateur n’est ni bon ni mauvais : un indicateur sert simplement à mesurer une situation donnée… Ensuite, pour que cela ait de la valeur, il faut être capable d’analyser et de « faire parler » cet indicateur. Le problème avec le taux de pauvreté mesuré de manière relative est que l’interprétation est assez complexe et que le lien entre « le taux de pauvreté baisse » et « les pauvres sont moins pauvres » n’est pas direct ! Bien que la mesure des privations ou la mesure absolue aient aussi des défauts, cela se rapproche davantage, selon moi, du concept de « taux de pauvreté » tel qu’il pourrait être imaginé par un individu n’ayant pas de connaissances poussées en statistiques ou en économie. Dans le meilleur des mondes, il faudrait donc regarder en parallèle l’évolution de ces trois indicateurs, afin d’avoir une meilleure compréhension globale de la pauvreté dans un pays donné, tout en pouvant comparer l’évolution par rapport à ses voisins et être capable de mesurer si la pauvreté diminue ou non dans le temps. Voilà, la prochaine fois qu’un de vos amis vous dira « je suis pauvre en ce moment », vous aurez de quoi argumenter pas mal sur cette notion de pauvreté relative, absolue ou de privation (le pote relou de base !)…

—

David Cameron © Photo par Thierry Erhman sous licence CC

David Cameron © Photo par Thierry Erhman sous licence CC