Las Vegas, stade suprême des Etats-Unis

Urbanisme de la solitude

Jugeant qu’une victoire dans le Nevada sera décisive lors de l’élection présidentielle américaine du 6 novembre prochain, les deux principaux candidats y ont engagé des sommes dépassant l’entendement. A Las Vegas, métropole de cet Etat et capitale du jeu, tout est démesuré. A commencer par l’urbanisme, qui isole les individus et corrode les rapports sociaux.

Sur le Strip. Du nord au sud, l’avenue, longue de sept kilomètres, concentre la majeure partie des casinos, hôtels et salles de spectacle de Las Vegas. L’arpenter, c’est faire l’expérience d’un tour du monde en quatre-vingts minutes. Face à la pyramide de l’hôtel Luxor se dresse l’Excalibur, immense château fort. Non loin, Les Quatre Saisons de Vivaldi passent en boucle sur le parvis du Venetian. Dans une piscine, entre les reproductions du palais des Doges et du Campanile, officient quelques gondoliers. Les amoureux s’embrassent et se prennent en photo, tandis que, sur le pont du Rialto, quelques passants s’attardent en rêvant.

A quelques pas de là, entre une simili-tour Eiffel et un Arc de triomphe en modèle réduit, l’hôtel Paris - Las Vegas s’ouvre sur la Seine. Soudain, les eaux dormantes du fleuve se mettent en branle : vaguelettes et jets d’eau somptuaires. Ailleurs, le cratère d’un volcan éructe : colonnes de feu, averses de lave. Le vacarme se gonfle du grondement des voix, des frissons et des vivats de la foule.

Pareil aux allées centrales des expositions coloniales le long desquelles, jadis, les métropoles édifiaient des pavillons de style indigène, le Strip permet la célébration spatiale d’une « république impériale ». Bondé de jour comme de nuit, encombré de touristes et de voitures, il s’organise en un long corridor où passerelles et galeries canalisent le parcours. Des salles de jeu aux attractions, le flâneur s’engouffre dans un circuit saturé de néons et d’enseignes clignotantes, à travers d’infinis tunnels marchands. Des diffuseurs vaporisent des parfums de synthèse. Encastrées dans les murs, camouflées dans les troncs, de petites enceintes débitent inlassablement babils débiles et cantiques patriotiques — God Bless the USA. N’espérez pas vous arrêter dans un bar pour souffler : le comptoir y sera serti de machines à sous. Aucun temps, aucun lieu n’est laissé à la divagation secrète de l’esprit. Ce spectacle total distrait, capte et désoriente les sens. L’agencement urbain emprisonne et ordonne le mouvement des corps, noie les individus dans une cohue anonyme.

Les attractions ne réduisent pas l’impression de solitude. Le casino est le lieu des séparations et des retranchements. A leurs tables, les joueurs de poker s’isolent sous leur capuche, derrière leurs lunettes de soleil, dans le silence bourdonnant de leur baladeur. A quelques pas, c’est le règne du simulacre high-tech : des regards hébétés s’enfoncent dans le décolleté d’un hologramme féminin distribuant des cartes virtuelles. Roulette, roue de la fortune, jeux « de société », le casino apparaît comme l’allégorie d’un monde où toute communauté et toute solidarité ont sombré, ne laissant que des solitudes antagonistes ; où chaque joueur, captif de son désir confus, n’a ni partenaire ni adversaire, sinon le hasard et la probabilité.

Ce ne sont pas les joueurs qui se suicident,

mais les habitants

« Dans l’Etat du Nevada, le taux de prévalence des addictions au jeu est de 6 %. C’est le triple de la moyenne nationale », affirme Mme Carol O’Hare, directrice du Conseil du Nevada pour les problèmes de jeu, un organisme privé affilié à l’Etat. Au seuil silencieux de la nuit, à l’écart de la foule, une vingtaine de joueurs, hommes et femmes de tous âges, se sont donné rendez-vous devant la porte d’un petit local où trônent des tables disposées en U et un réfrigérateur. Ici comme dans les quinze réunions qui se tiennent au même moment dans la ville, le rituel est toujours le même. D’abord, la lecture scrupuleuse du livret dans lequel sont consignés les commandements de l’association. Ensuite, le rappel des règles : la parole doit être répartie également entre les participants. Vient enfin le temps des confidences. Récits de ruine et de malentendus familiaux, de disputes et de séparations, de vies déchirées, désertées, désolées. Et puis le réconfort qu’il y a à se trouver parmi cette assemblée compréhensive. La réunion achevée, les membres des Joueurs anonymes se retrouvent dehors et s’adossent à la rambarde. Ils semblent reformer ici un semblant de société. Derrière eux, on distingue la clarté électrique du Strip. Une dernière cigarette, puis on se sépare jusqu’au lendemain.

La prévalence de l’addiction au jeu n’est pas la seule anomalie statistique. Coïncidence ou pas, Las Vegas présente une autre caractéristique : un taux de suicides parmi les plus élevés des Etats-Unis. Ces deux indicateurs contrastent avec l’image festive de la ville ; ils semblent révéler une déréliction. Et, loin d’en être le simple support, l’organisation spatiale pourrait bien en être le facteur déterminant.

Les désargentés affluent ici dans la luxuriance des savanes plastiques et le raffinement de plâtres palatins. Décors mis à part, il ne subsiste rien de l’opulence et du faste des images cinématographiées. Ni les coquets déshabillés, ni les smokings soignés ; ni Steven Soderbergh et ses héros à la dégaine extravagante (Ocean’s Eleven), ni Martin Scorsese et ses personnages à la chevelure gominée (Casino). Mais des casquettes de base-ball, des tee-shirts flottants aux couleurs de la bannière étoilée, des shorts mi-longs laissant les chevilles dénudées. Et l’odeur du tabac froid.

Par bien des traits, l’endroit rappelle l’usine. L’enfilade des machines, l’espace rationalisé de la chaîne. Les guirlandes sonores et les tintements bariolés évoquent le fracas martelé de la ferraille et l’éclat étincelant des fers à souder. Les joueurs sont à leur poste. Chacun s’acharne à gagner son salaire de fortune. Mines machinales, gestes mécaniques, réflexes réglés. Les bras sont branchés aux claviers ; les yeux, fixés aux compteurs. Les corps ne font qu’un avec l’appareil. Le contremaître, travesti en agent de sécurité, assure l’ordre dans l’espace productif. Sous le regard de centaines de caméras de vidéosurveillance, il veille au maintien de la cadence, au bon fonctionnement des automates, à la circulation des flux.

Certes, les causes des suicides sont multiples. Mme Linda Flatt, animatrice de l’Office de prévention du suicide du Nevada, cite « l’accès difficile aux soins, notamment pour les malades psychiatriques, aggravé dans un contexte de coupes budgétaires, et l’accès facile aux armes » caractéristiques de la société américaine. Et de décrire une géographie du suicide, celle des Etats présentant des taux supérieurs à la moyenne nationale, dessinant de l’Alaska au Nouveau-Mexique un arc à travers les montagnes Rocheuses. Mais, dans cette « ceinture du suicide », Las Vegas occupe une place à part. « Nous sommes depuis plusieurs années dans le top 5 des villes où l’on se tue le plus aux Etats-Unis », souligne M. Michael Murphy, médecin légiste du comté de Clark, dont fait partie l’agglomération de Las Vegas, qui nous reçoit dans son bureau. Dans un décor de série télévisée — diplôme du Federal Bureau of Investigation (FBI) accroché au mur et photographies des enfants sur l’écran de l’ordinateur —, M. Murphy, la cinquantaine, drôle et enjoué, tient son rôle à merveille. Sous son scalpel défile le cortège funèbre des morts violentes du comté : « Les gens pensent que ce sont d’abord les touristes et les joueurs qui se suicident. Or ce sont très majoritairement les habitants. »

Les représentations associées à Las Vegas ne laissent rien paraître de cette réalité morbide. Le halo d’images qui auréole la ville attire chaque année une masse de nouveaux résidents. Depuis vingt ans, le solde migratoire du Nevada est le plus fort des Etats-Unis, et Las Vegas en est la principale bénéficiaire. Entre 2001 et 2010, sa population est passée d’un million et demi à deux millions d’habitants (1). La structure du marché du travail encourage la croissance démographique, avec une surreprésentation d’emplois faiblement qualifiés dans les secteurs dynamiques du bâtiment et de l’hôtellerie qui contribue à faire de la cité du jeu un eldorado pour les chômeurs.

Une fiscalité trop faible

pour financer des équipements collectifs

« Quand les gens déménagent ici, ils s’installent, plus qu’ailleurs, pour prendre un nouveau départ, analyse M. Murphy. Mais ils ne mettent pas longtemps à se rendre compte que leur situation est aussi dure à vivre qu’auparavant. » En outre, nombreux sont ceux dont les rêves ont été fracassés par la ruine immobilière qui a sapé les fondations de l’économie urbaine. Stephen Brown, professeur d’économie à l’université de Las Vegas, rappelle qu’« avec un taux de chômage de 13,5 %, Vegas détient un record pour une ville de cette dimension aux Etats-Unis ». Le cercle de réflexion de la Brookings Institution note que, parmi les cent plus grandes aires métropolitaines du pays, c’est ici que la hausse du taux de chômage a été la plus forte ces trois dernières années (2). Une détérioration que le médecin légiste mesure… à sa façon. « Depuis deux ans, nous assistons à un pic des suicides-homicides [lorsqu’une personne tue son conjoint avant de se donner la mort]. On trouve deux cas de figure, précise-t-il. Il y a ceux qui ont tout perdu et qui ne savent plus où aller. Généralement, ils ont plus de 50 ans. Et ceux qui, épuisés, ne se sentent plus capables d’assumer la charge d’un conjoint, notamment si ce dernier est gravement malade. Je ne peux rien prouver, mais ma profonde conviction est que, dans la grande majorité des cas, ces suicides sont liés à la crise économique. »

Depuis la fin de 2006, les prix de l’immobilier ont chuté de 60,5 % (3). Des franges urbaines fantomatiques, hantées par le souvenir des classes moyennes auxquelles leurs promoteurs les destinaient, aux ghettos péricentraux de Las Vegas, partout, la crise grave dans la pierre ses motifs sériels. Mêmes planches obstruant l’entrée des maisons saisies, mêmes panneaux « A vendre » fleurissant dans les jardins. Mme Desi Coleman, 55ans, habite l’un de ces îlots misérables des quartiers nord où la ville semble en voie de « cabanisation ». Autour d’une antenne de l’Armée du salut, entre l’autoroute et le cimetière Woodlawn, une centaine de sans-domicile-fixe, survivant dans un paysage de friches, ont installé leurs tentes en surplomb de Vegas Drive. Non loin de là, des habitants abattent à la hache les arbres de leur jardin pour en faire des bûchettes, tandis que, sur le pas d’une porte, la brocante des pauvres s’organise : bric-à-brac d’objets soldés, canapé exposé sur le trottoir. « Ici comme dans d’autres quartiers, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison, raconte Mme Coleman. L’un de mes cousins, dans une rue à côté, par exemple... Et tout le monde a été touché. Sauf les riches ! »

Avec la multiplication des saisies immobilières (4), le voisinage s’est étiolé. Le départ forcé d’une partie des habitants n’a fait que renforcer l’anomie sociale qui résultait déjà de la forte rotation résidentielle (5). A Las Vegas, 91 % des habitants sont en effet originaires d’un autre Etat, tandis que 45 % affichent leur intention de déménager (6). A l’est de la ville, les quartiers de caravanes témoignent de l’hypermobilité d’une partie de la société américaine. M. Robert Schoffield, gérant du Royal Mobile Home Park, estime à trente-cinq mille le nombre de ces habitations dans la ville. Parmi les deux cent trente-sept résidents de son parc, on trouve essentiellement « des retraités et des actifs aux revenus inférieurs à la moyenne ». Si nombre de retraités ont choisi de vivre ainsi, les travailleurs, eux, sont souvent contraints, de crise en crise, à une vie itinérante. En somme, « personne n’est d’ici », résume M. Murphy, avant d’ajouter : « Le taux de suicides tient sans doute aussi à cela, à l’isolement des individus, à l’absence de soutien de proches en cas de coup dur, à la faiblesse des relations de voisinage. Une très grande majorité des habitants n’ont personne sur qui compter en cas de difficulté. »

L’aménagement du territoire ne permet guère de déjouer la solitude urbaine. Au contraire, il en aggrave les effets. Selon Matt Wray, professeur de sociologie à l’université Temple de Philadelphie et auteur de plusieurs études sur le suicide à Las Vegas, « la forte croissance démographique ne s’est pas accompagnée de la création d’institutions locales, comme des centres communautaires ou des écoles, par exemple. Or ces lieux auraient permis de tisser du lien social, de favoriser la convivialité. Leur manque est destructeur pour la société urbaine. » La raison de cette lacune ? « Le très faible taux d’imposition de la ville, qui ne permet pas à la municipalité de financer de tels équipements. » L’Etat du Nevada et la ville de Las Vegas ont en effet l’une des fiscalités les plus basses des Etats-Unis : ni impôt sur le revenu, ni impôt sur les successions, ni impôt sur les sociétés. Si l’on ajoute à cela la permissivité des mœurs — jeu, prostitution, alcool, mariage-divorce —, Las Vegas apparaît comme le laboratoire de la ville libertarienne.

Dislocation de l’espace, dislocation du temps

Mise sous surveillance par les agences de notation (7), la municipalité a parié sur la « stratégie du choc » pour accélérer la libéralisation de son économie (8). Depuis 2008, tous les budgets publics ont été sabrés : — 43,6 % pour l’administration, —27,2 % pour la justice, — 23,6 % pour la culture, — 9,8 % pour la sécurité. Des écoles ainsi que des centres culturels et sportifs ont fermé. Quant au financement des travaux publics, il a été raboté de moitié. Les autorités urbaines préfèrent dorénavant s’en remettre aux partenariats public-privé, comme dans le cadre de l’opération de réaménagement du centre-ville, dont l’objectif est de créer ex nihilo une centralité qui n’existe pas encore. Pour l’heure, le Strip est l’espace où convergent les touristes du monde entier, mais il n’est pas un lieu de rencontre pour les habitants. Ces derniers n’en ont pas, ni dans la ville, ni dans les banlieues.

La traversée de ces dernières s’apparente à une expérience rythmique, celle de l’infinie répétition des formes. Lignes et colonnes pavillonnaires, parallèles et perpendiculaires du réseau viaire composent un territoire qui administre la solitude des habitants en organisant l’évitement des flux et le cloisonnement des espaces. De part et d’autre des rues principales, les barrières ferment l’accès des lotissements, obligent au contournement. La butte, la tour, le rempart. La herse, même. L’Amérique réactive les formes et les fonctions de l’architecture médiévale. Les fortifications des communautés fermées, hérissées de tourelles, quadrillent l’espace urbain. Il n’est pas possible d’entrer dans ces quartiers résidentiels sans une invitation, sans que le gardien ait vérifié la plaque d’immatriculation et obtenu du propriétaire une confirmation téléphonique. La ségrégation est séparation des différences autant qu’agrégation des ressemblances. Chaque îlot, chaque alvéole fait sécession. Ici, les retraités ; là, de jeunes actifs. Et, désormais, la classe moyenne déclassée, à l’adresse de laquelle on peut lire sur les murs de la ville : « Votre maison a été saisie ? Vous avez le blues ? Venez visiter notre résidence. »

Dans la clarté blafarde d’un supermarché Walmart s’affairent des employés, rôdent une poignée de clients. Il est 4 heures du matin. Les casinos ouverts jour et nuit imposent leur cadence à toutes les activités de la ville. Les horaires des magasins se sont calés sur l’emploi du temps des croupiers et des femmes de chambre. Dans les cuisines des restaurants, le coup de feu a fait long feu. Ici règne une atmosphère de fermeture permanente. De rares clients se relaient sans cesse, finissant seuls de souper à leur table. « Las Vegas, c’est la ville vingt-quatre heures sur vingt-quatre ! J’adore ça !, s’exclame M. Butch, 61 ans, natif de la ville. J’ai envie d’acheter quelque chose à 2 heures du matin ? J’y vais ! Je veux aller au restaurant à 3 heures du matin ? J’y vais ! Ici, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. » L’urbanité hagarde de Las Vegas est celle de l’exploitation continue du temps. Et, dans cette ville qui a érigé les 3 x 8 en style de vie, ne restent aux citadins expropriés ni les lieux ni les moments qu’ils partageaient.

Comme l’ont relevé les architectes Robert Venturi et Denise Scott Brown, sur le Strip, « tout n’est pratiquement qu’enseigne. (…) La grande enseigne surgit pour relier le conducteur au magasin et, plus loin, en d’immenses panneaux infléchis vers l’autoroute, les farines à gâteau et les détergents sont vantés par leurs fabricants nationaux. Le signe graphique dans l’espace est devenu l’architecture de ce paysage (9) ». L’aménagement de Las Vegas met en scène le triomphe du consommateur, reléguant le travailleur, celui de Walmart ou des casinos, dans l’escalier de service de l’économie urbaine.

La nouvelle économie tertiaire, qui représente actuellement l’écrasante majorité des emplois aux Etats-Unis, a promu le consommateur au rang de nouvel acteur de la transformation sociale. Ancien centre de production mondial, les Etats-Unis deviennent peu à peu un simple espace de consommation. Dans cette société où le consensus consumériste semble avoir remplacé les antagonismes de classe, les travailleurs n’ont pourtant pas disparu. Depuis les années 1990, le développement de l’industrie du jeu a conduit à la construction de nouveaux casinos plus gigantesques les uns que les autres. Plusieurs centaines ou milliers d’employés y sont réunis sur le même lieu de travail. Tandis que les dynamiques de peuplement tendent à disperser les habitants dans la ville, la nouvelle géographie du salariat fait émerger, le long du Strip, des concentrations propices à des formes inédites d’organisation syndicale.

Entre 1950 et 1980, « Las Vegas était l’une de ces villes où l’on se faisait des syndicats une image caricaturale, corrompue et “mafieuse” », que le patronat n’hésitait pas à invoquer pour combattre leur développement, observent les sociologues Rick Fantasia et Kim Voss (10). Durant cette période, les employés pâtirent du fonctionnement des syndicats américains, qui fait dépendre les statuts et les salaires d’accords décentralisés passés sur le lieu de travail entre employeur et employés. La corruption syndicale et la répression patronale mirent à mal les solidarités locales.

Dans les casinos,

des formes inédites d’action syndicale

Il fallut un certain temps pour construire et organiser, dans les espaces de la Sunbelt, un « mouvement employé » doté d’une force comparable à celle du mouvement ouvrier des villes du Midwest. Un mouvement capable de s’opposer à la régression salariale qui vit le crédit se substituer au salaire et la « liberté » du consommateur prévaloir sur la condition des travailleurs. Dans les bureaux de la section 226 des culinary workers (travailleurs de la restauration), la présidente du syndicat, Mme Geoconda Argüello-Kline, se souvient : « Au début des années 1980, nous étions mal en point, et les travailleurs des casinos avaient des problèmes avec leurs directions. Ils ont alors ressenti la nécessité de s’organiser et de se battre. »

Le renouveau s’amorce au milieu des années 1980. « En 1984, on a fait une grève très dure qui a réuni dix-huit mille travailleurs. Dans les années qui ont suivi, nous nous sommes efforcés de créer des comités dans chaque casino. Puis, en 1991, est survenue la grève au Frontier. Elle a duré six ans, quatre mois et dix jours. » Déclenchée lors de la négociation de la convention collective des employés de l’hôtel, cette grève fut la plus longue et l’une des plus importantes que les Etats-Unis aient connues depuis 1945 : vingt mille grévistes défilent sur le Strip ; une marche de cinq cents kilomètres à travers le désert du Mojave permet de médiatiser leur cause (11). Et, pour finir, la victoire, en 1998. Un combat qui « a montré aux entreprises que les travailleurs étaient capables de s’organiser, qu’ils savaient pourquoi ils se battaient et qu’ils étaient unis dans la lutte, pour leurs familles, pour des conditions de vie dignes ».

A Las Vegas, le syndicalisme représente le seul espoir de mettre un frein à la logique de l’exploitation. « Prenez le cas du Station, poursuit Mme Argüello-Kline. Dans ce casino, les travailleurs ont décidé de s’organiser, car là-bas vous pouvez travailler trente ans et ne pas avoir de retraite. Vous n’avez pas la sécurité de l’emploi, vous devez payer 100 dollars par mois votre assurance-santé. Vous pouvez mesurer la différence entre le statut de ces travailleurs et celui de nos syndiqués. Elle est très grande. » Aujourd’hui, 90 % des salariés des casinos sont syndiqués. Les culinary workers comptent ainsi cinquante-cinq mille membres, soit cinq mille de moins qu’en 2008. « C’est vrai que la crise économique a affecté l’économie du Nevada, conclut Mme Argüello-Kline, mais nos adhérents restent protégés. Ils continuent de bénéficier de leur retraite et d’une assurance-maladie gratuite pour eux et leur famille. Tout ça n’a pas changé avec la récession. Les salariés conservent la sécurité de l’emploi. Le syndicat forme autour d’eux comme une bulle protectrice. »

Comme Detroit à l’époque de la grande industrie, Las Vegas, à l’ère de l’économie des services, apparaît comme une ville combative et fortement syndiquée. Par-delà la scénographie privatisée de son territoire, par-delà le toc et le kitsch des consensus factices, elle dévoile peut-être la modernité de la société américaine : celle d’un esprit de résistance et d’un sens de l’action collective ayant survécu à toutes les tentatives de réduire à néant les solidarités salariales, à toutes les velléités d’ériger l’atomisation de la société en principe d’organisation socio-spatial. Installés au milieu du désert, au creux des croupes rouges et des monts mauves, ses travailleurs seraient-ils, face au vide et au vent de l’histoire, des pionniers d’un genre nouveau ?

Allan Popelard et Paul Vannier

(1) « 2011 Las Vegas perspective », Metropolitan Research and Association, Las Vegas.

(2) Global Metro Monitor, « The path to economic recovery », Brookings Institution, Washington, 2010.

(3) Entre le 4e trimestre 2006 et le 1er trimestre 2011, la moyenne nationale pour les cent plus grandes métropoles n’était que de 26,5 %, ce qui place la ville au 98e rang.

(4) Leur nombre est passé de 1 493 en 2006, avant le début de la crise, à 4 173 en 2007, 7 941 en 2008, 6 784 en 2009 et 7 675 en 2010. Source : « 2011 Las Vegas perspective », op. cit.

(5) Le taux de mobilité résidentielle, qui mesure le taux moyen de rotation dans les logements, est particulièrement élevé aux Etats-Unis : environ 15 %, contre 8 % en France.

(6) Robert Futrell (sous la dir. de), « Las Vegas metropolitan area social survey, 2010 highlights », département de sociologie de l’université du Nevada, Las Vegas, mars 2010.

(7) Las Vegas Sun, 26 janvier 2011.

(8) Naomi Klein, La Stratégie du choc. La montée d’un capitalisme du désastre, Actes Sud, Arles, 2008.

(9) Robert Venturi, Stephen Izenour et Denise Scott Brown, L’Enseignement de Las Vegas, Mardaga, Wavre, 2008 (1re éd. : 1972).

(10) Rick Fantasia et Kim Voss, Des syndicats domestiqués. Répression patronale et résistance syndicale aux Etats-Unis, Raisons d’agir, Paris, 2003.

(11) Ibid.

.gif)

.gif)

.jpg)

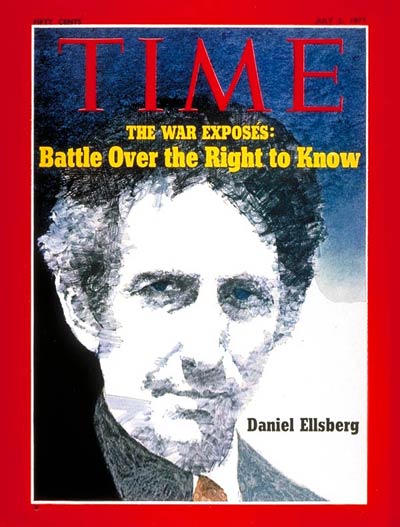

Elu sur la promesse d’un gouvernement transparent, le président américain Barack Obama et son administration ont poursuivi en justice depuis deux ans davantage de personnes pour avoir fourni des informations confidentielles aux médias qu’aucun de ses prédécesseurs.

Elu sur la promesse d’un gouvernement transparent, le président américain Barack Obama et son administration ont poursuivi en justice depuis deux ans davantage de personnes pour avoir fourni des informations confidentielles aux médias qu’aucun de ses prédécesseurs. Poursuivi à l’époque par l’administration Nixon dans une affaire connue sous le nom des "Pentagon papers" (les documents du Pentagone), il avait finalement bénéficié d’un non-lieu, l’administration ayant multiplié les irrégularités dans l’enquête.

Poursuivi à l’époque par l’administration Nixon dans une affaire connue sous le nom des "Pentagon papers" (les documents du Pentagone), il avait finalement bénéficié d’un non-lieu, l’administration ayant multiplié les irrégularités dans l’enquête. Parmi elles, le jeune soldat Bradley Manning, incarcéré et inculpé pour avoir fourni des dizaines de milliers de documents à WikiLeaks. Ses pénibles conditions de détention provisoire font débat.

Parmi elles, le jeune soldat Bradley Manning, incarcéré et inculpé pour avoir fourni des dizaines de milliers de documents à WikiLeaks. Ses pénibles conditions de détention provisoire font débat.