Dossier : L’empreinte de la guerre d’Algérie sur les villes françaises

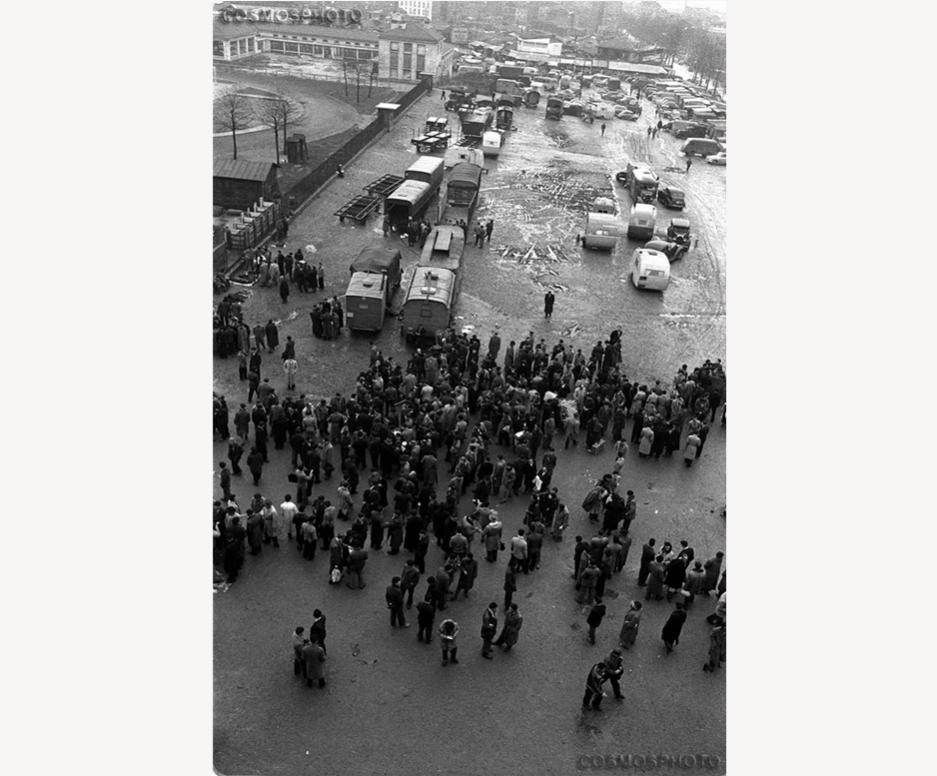

Pour Emmanuel Blanchard, le 17 octobre 1961 est « une date à part dans l’histoire du maintien de l’ordre à Paris au XXe siècle » (p. 378), ne serait-ce qu’en raison de la violence physique extrême utilisée par l’ensemble des forces de police (CRS, gardes mobiles, gardiens de la paix, compagnies de districts notamment) dont atteste son bilan : au minimum, plusieurs dizaines d’Algériens tués et près d’un millier de blessés graves, non seulement par balle, mais aussi par noyade, matraquage et étouffement. Bien que traité dans le dernier chapitre de son livre, ce déchaînement de violence est l’un des points de départ de l’enquête menée par l’auteur sur les pratiques de la préfecture de police de Paris à l’égard des Algériens entre 1944 et 1962. Cette monographie peut dès lors se lire dans deux perspectives. La première est une sociologie de la police à la croisée de la sociologie des professions, du travail, de l’administration et des usages légitimes de la violence physique. Elle est d’autant plus intéressante qu’elle embrasse autant les pratiques des « agents de terrain » que celles des préfets de police et, autant que les sources le permettent, celles des Algériens eux-mêmes. C’est toutefois à une autre perspective que l’on s’attachera ici : les circulations impériales à l’intérieur d’un espace incluant territoire métropolitain et espaces colonisés. Pour rendre justice à l’apport de ce travail à cette seconde perspective, il convient de distinguer trois niveaux : les structures, les carrières et les pratiques. La qualité d’analyse d’Emmanuel Blanchard permet, à chacun de ces niveaux, de qualifier les processus de continuité à l’œuvre, avec leurs limites et des nuances, et de mettre en évidence, in fine, le rôle joué par les situations guerrières.

Des structures d’encadrement pour Algériens : continuités historiques et transferts géographiques

Depuis l’entre-deux-guerres jusqu’à la fin de la guerre d’indépendance au moins, la préfecture de police de Paris (PPP) dédie des structures aux Algériens de façon permanente, à l’exclusion des années 1945-1953. Cette continuité apparemment simple pose toutefois déjà la question de son critère : celui du territoire ou celui du temps.

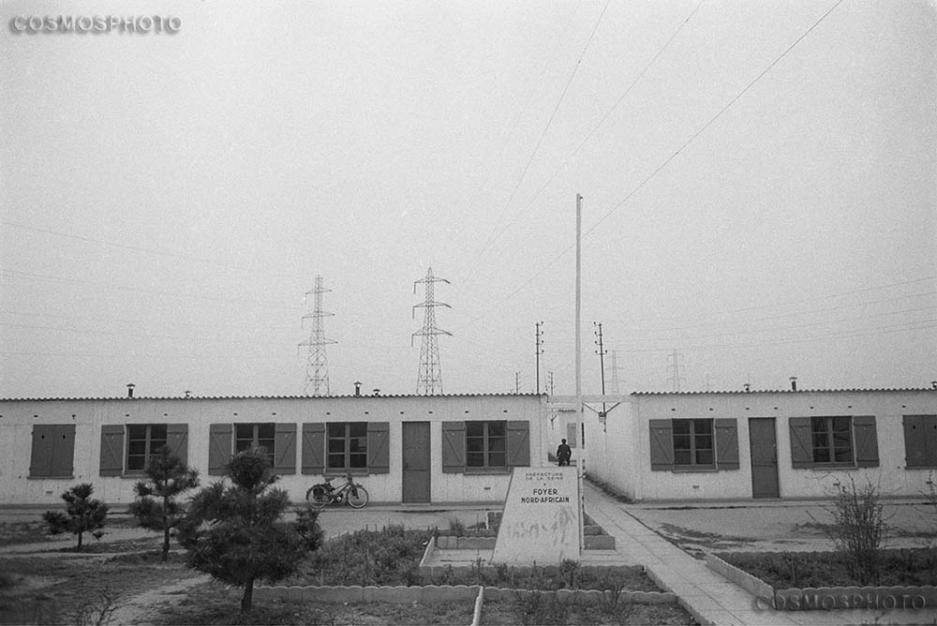

En effet, la création en 1925 d’une Brigade nord-africaine (BNA) et d’un « service d’assistance aux indigènes nord-africains » (SAINA) à la préfecture de la Seine correspond à une extension en métropole du statut de colonisé des Algériens. Cette brigade est supprimée en 1945 lorsque le statut organique de l’Algérie adopté alors accorde aux Algériens résidant en métropole une complète égalité juridique avec les autres Français. La création en 1953 d’une « Brigade des agressions et violences » (BAV) au sein de la police judiciaire est la solution que trouve le préfet de police pour contrôler puis réprimer spécifiquement les Algériens, en dépit de cette égalité juridique. Elle revient, donc, à une continuité dans le temps de discriminations coloniales juridiquement caduques.

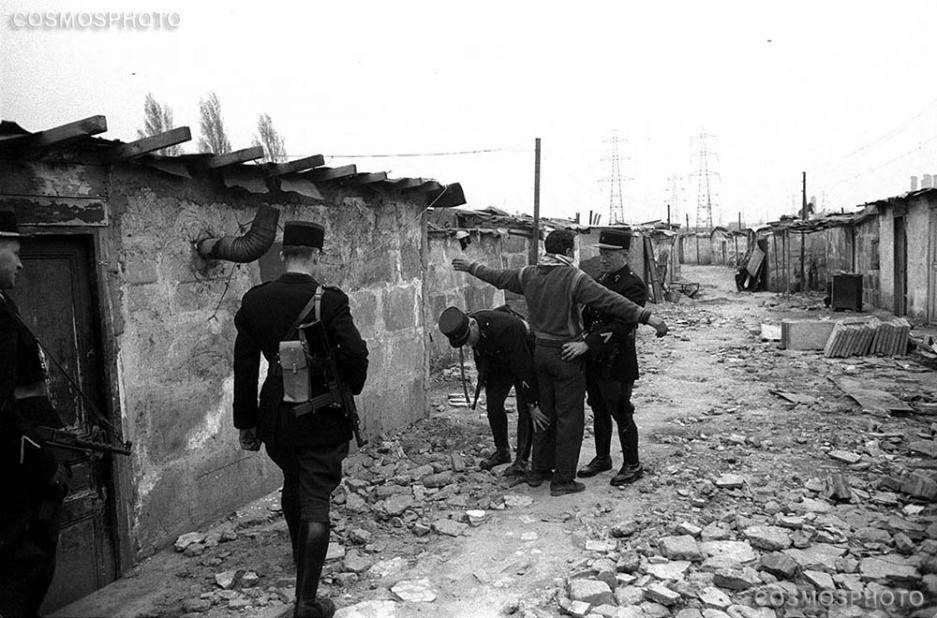

Le début de la guerre d’indépendance lève définitivement l’équivoque sur le statut colonisé des Algériens, même en métropole, et, dès lors, les structures que la PPP multiplie à leur endroit à partir de 1957 relèvent à nouveau d’une continuité en métropole de structures créées en Algérie pour la guerre de décolonisation. Ainsi sont créés en 1958 le « service de coordination des affaires algériennes » (SCAA), transposition du centre de renseignement et d’action de la préfecture de Constantine, qui servait à faire travailler ensemble policiers et militaires ; des « sections d’aide technique aux français musulmans d’Algérie » (SAT-FMA), sur le modèle des sections administratives spécialisées (SAS) d’Algérie, pour assurer un contrôle social, policier et politique des Algériens sur une circonscription donnée ; et une « Force de police auxiliaire » (FPA), pendant des harkas chargées en Algérie de protéger les personnels des SAS. Ils sont complétés en 1959 par le Centre d’identification de Vincennes (CIV), l’un des lieux parisiens les mieux identifiés du véritable « archipel carcéral » constitué en métropole par des Centres d’assignation à résidence surveillée (CARS) à destination des seuls Algériens, à l’instar des centres de détention mis en place en Algérie par les militaires chargés, à partir de 1955, de pouvoirs de police.

Des carrières administratives impériales : parcours géographiques, compétences spécifiques et expériences répressives

En l’absence de structures ad hoc entre 1945 et 1953, l’encadrement propre aux Algériens de l’entre-deux-guerres se maintient a minima grâce à une minorité des personnels de la BNA et du SAINA qui continuent de travailler à leur contact pour le compte de la PPP ou de la préfecture de la Seine. Lorsque, dès 1950, de nouveaux postes de spécialistes de la population algérienne, les « conseillers sociaux », sont créés, ils sont recrutés en fonction de compétences linguistiques en arabe ou en berbère, d’attaches personnelles avec l’administration et/ou la société coloniale algérienne, voire d’une appartenance aux corps de sous-officiers des troupes coloniales et de solides recommandations de personnalités en lien avec l’appareil colonial en Algérie. Les recrutements pour les structures mises en place à partir de 1958 établissent des liens encore plus étroits avec l’appareil colonial : les SAT-FMA et les services d’identification du CIV sont composés exclusivement d’officiers des Affaires algériennes, les FPA essentiellement d’Algériens. Mais avant la guerre d’indépendance, le recrutement « colonial » n’est pas systématique dans les nouvelles structures. En particulier, il est très minoritaire à la BAV en raison de son recrutement local, alors que la police nationale recrute sur l’ensemble des départements métropolitains et algériens. Les effectifs de la BAV étant nettement supérieurs à ceux des « conseillers sociaux » qui opèrent à la même époque, on peut même conclure à une minorité numérique des personnels policiers issus des sociétés coloniales, ou les connaissant personnellement, parmi l’ensemble de ceux qui sont affectés à la police des Algériens à Paris.

En revanche, si l’on considère les niveaux hiérarchiques supérieurs, depuis les ministres de l’Intérieur jusqu’aux préfets de police, les dimensions coloniales sont continues, mais de significations très variées. Elles vont, pour les ministres, de la simple « prise en compte des intérêts des colons », fondée sur des liens effectifs ou une proximité idéologique, jusqu’à de véritables spécialisations administratives pour les préfets. Ces derniers, en tant que spécialistes du maintien de l’ordre, ont ainsi systématiquement occupé les fonctions de gouverneur général de l’Algérie, dès le XIXe siècle. Toutefois, cette permanence du lien avec l’Algérie ne dit rien de sa nature, et donc de l’interprétation que l’on peut faire des « carrières coloniales » quant aux pratiques qu’elles induisent. Ainsi, le métropolitain d’origine Maurice Papon est converti à la « guerre psychologique contre-révolutionnaire » en Algérie et à la répression coloniale violente au Maroc, tandis que son contemporain André Dubois, « algérien sur trois générations », refuse un poste de préfet d’Alger qui aurait pu l’obliger à assumer une politique insuffisamment libérale. Emmanuel Blanchard invite ainsi à ne pas homogénéiser artificiellement des affectations en Algérie, ou dans tout autre espace colonisé, et à analyser l’administration en colonie comme un espace social et professionnel à part entière, qui, s’il peut être « connecté » à l’espace métropolitain, n’en est pas moins diversifié, voire relativement complexe, surtout lorsqu’on examine les pratiques elles-mêmes.

Pratiques discriminatoires, pratiques répressives : quelles continuités ?

Continuités de structures, de personnels et de carrières sont indissociables des continuités de pratiques, car des continuités de pratiques coloniales sont souvent déduites de continuités de structures et/ou de carrières. Or, le constant souci de l’auteur de chercher à saisir les pratiques à l’égard des Algériens montre que les liens entre structures, personnels et pratiques sont à géométrie variable.

Les pratiques discriminatoires de la BNA, puis celles des « conseillers sociaux » de la préfecture de la Seine, consistaient à utiliser l’aide sociale et sanitaire pour surveiller et réprimer les Algériens. On pourrait dès lors les considérer comme une duplication en métropole du contrôle des populations indigènes assuré en Algérie au moyen des communes mixtes dans lesquelles ces tâches aussi étaient mêlées – d’autant que les Algériens font également l’objet de descriptions qui recyclent en partie des « savoirs » acquis auprès d’« experts coloniaux » extérieurs à la PPP. Mais l’auteur souligne que cette association fait partie de longue date des méthodes policières à l’égard d’autres populations stigmatisées, comme les prostituées ou les « vagabonds ». D’autres traitements stigmatisants, comme le misérabilisme ou la criminalisation de leurs activités politiques dans les discours et statistiques censés les décrire, voire la mise en carte, le fichage et la racialisation, ne sont pas non plus réservés aux Algériens : prostituées, « nomades », ou « juifs » les ont également subis.

Emmanuel Blanchard contextualise de la même façon l’usage de certaines violences physiques (coups, privation de nourriture ou de sommeil, bris de biens personnels à l’occasion d’interrogatoires) qui relèvent aujourd’hui de la torture définie juridiquement. Il rappelle, en effet, que les normes policières professionnelles métropolitaines de l’après-1945, y compris dans la police judiciaire, prônaient très officiellement un tel niveau de violence aujourd’hui proscrit. Enfin, la banalisation des armes à feu et de leur usage au cours de la Seconde Guerre mondiale avait répandu les exécutions sommaires à l’encontre des « gangsters » à la fin des années 1940. L’usage des armes à feu en dehors du cadre légal de la légitime défense ne commencera à se réduire qu’à la fin des années 1950, au moment où il se développe à l’encontre des Algériens. Discrimination et une certaine violence physique parfois extrême ne sont donc pas réservées aux seuls Algériens par les policiers parisiens du milieu du XXe siècle. Elles ont cependant pour effet global de constituer un discours public solidement négatif à leur égard, largement diffusé dans l’opinion par la presse, alors qu’il ne pénètre pas les pratiques professionnelles de la police judiciaire ou des renseignements généraux.

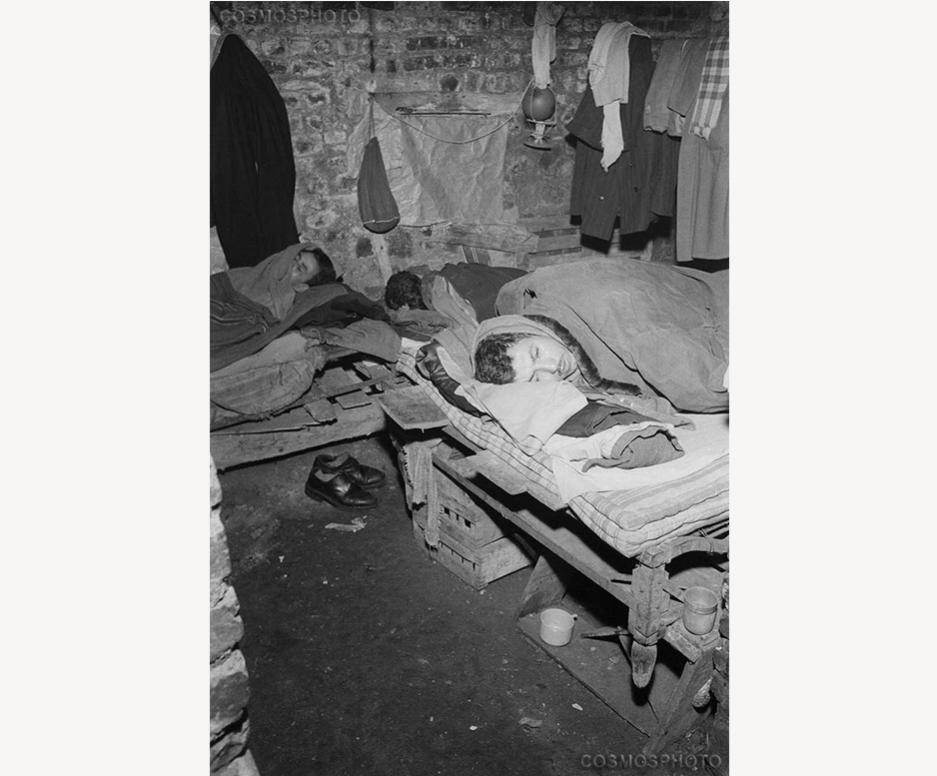

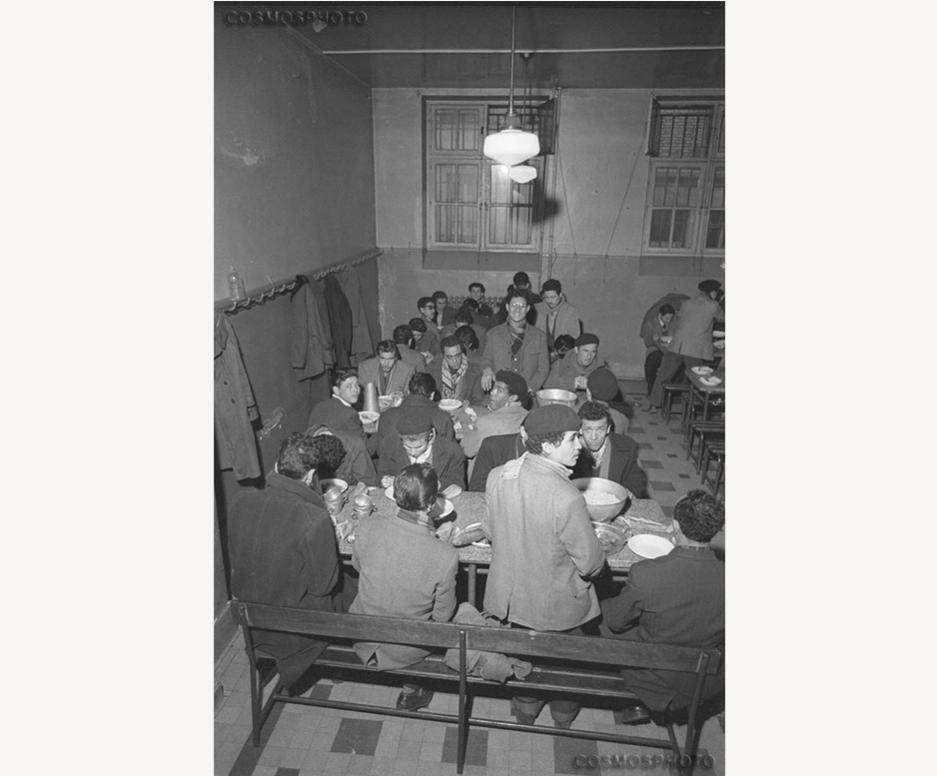

En revanche, à partir de 1958, les pratiques répressives dont les Algériens sont l’objet à Paris sont aussi spécifiques que celles qu’ils subissent en Algérie depuis 1955 : non seulement des exécutions sommaires et des tortures « à l’algérienne », c’est-à-dire avec des « instruments », mais avant tout la détention administrative, c’est-à-dire arbitraire, sans limite réelle de durée, et dans des conditions matérielles plus qu’éprouvantes. Les proportions et leur degré de systématisation sont certes moindres qu’en Algérie, mais leurs caractéristiques les distinguent des pratiques policières métropolitaines modales par leur distance aux libertés publiques, garanties en métropole par la soumission du travail policier à celui de la justice et donc à des règles juridiques protectrices des individus. Les exécutions sommaires et les cas de torture ne peuvent être quantifiés, faute d’archives, même si un faisceau d’éléments permet d’établir qu’ils étaient courants. En revanche, les archives permettent de constater que l’internement « illégal » a concerné une grande partie des Algériens de la région parisienne : 67 000 pour la seule année 1960 et uniquement dans le CIV ! Le caractère massif de cet internement abusif est rendu possible par la pratique de rafles tout aussi massives des Algériens.

Au-delà de l’identification et de l’analyse de ces pratiques contraires aux règles du travail policier qui s’imposent à la même époque en métropole pour les « Européens », Emmanuel Blanchard montre qu’elles ne sont pas l’apanage des personnels directement issus de l’appareil répressif algérien que Maurice Papon recrute à la PPP. Ou plutôt, les effets de leurs pratiques, à commencer par celles du préfet de police, modifient sensiblement le cadre des pratiques de l’ensemble des personnels de la PPP au contact des Algériens. Les méthodes illégales d’arrestation et d’interrogatoires avec torture de la FPA diffusent l’idée que « tout est permis » et alimentent, de fait, les enquêtes des personnels sans « spécificité algérienne » et censés continuer à respecter les règles de procédure. Surtout, Maurice Papon réclame et obtient en 1958 une modification décisive du cadre juridique qui encadre jusqu’alors le travail policier pour imposer un couvre-feu aux Algériens, permettre leur internement administratif sur simple arrêté préfectoral et pour autoriser, en pratique, de leur tirer dessus à vue. Si, avant même l’arrivée de Maurice Papon, la hiérarchie de la PPP ne contrôle plus depuis plusieurs années l’usage que les policiers font de leurs armes, Papon légalise cette violence mortelle à l’encontre des seuls Algériens.

La répression du 17 octobre s’inscrit dans cette modification progressive des règles de l’utilisation de la violence physique par les forces de police, avec un degré supplémentaire dans le dispositif lui-même et l’encadrement des agents. En effet, ces derniers n’étaient faits en rien pour disperser un rassemblement public interdit (la méthode « normale » de maintien de l’ordre en métropole au XXe siècle), mais plutôt pour rafler et tuer un maximum de personnes. De ce fait, la gestion par la police – tous corps et niveaux hiérarchiques confondus – de la contestation par les Algériens de l’interdiction qui leur était faite de pénétrer dans les espaces publics s’assimile à la répression exercée contre des initiatives similaires « d’indigènes » à Alger en 1960 ou au Maroc au début des années 1950.

L’analyse minutieuse proposée par Emmanuel Blanchard ne conduit donc pas à s’enfermer dans une logique « internaliste » des pratiques : elle montre, au contraire, tout ce que ces pratiques doivent aux contextes historiques et sociaux précis dans lesquels elles s’inscrivent, puisqu’elles ne se déduisent pas des seules trajectoires ou origines de leurs auteurs.

Un contexte guerrier déterminant

Le contexte guerrier de la période étudiée est déterminant dans l’évolution des pratiques policières à l’égard des Algériens. En premier lieu, les structures, les pratiques ainsi qu’une bonne partie des personnels que Maurice Papon met en place à partir de 1958 à la PPP sont autant coloniaux que militaires et, qui plus est, d’une forme militaire inventée pendant la guerre d’Indochine pour lutter contre les guérillas : elle associe personnels policiers et militaires pour mener un travail de renseignement et de répression qui déroge aux règles professionnelles à la fois de la police métropolitaine et de l’armée. Le préfet Papon ne fait aucun secret de sa volonté de transformer la police parisienne en armée « contre-révolutionnaire » dirigée contre les Algériens.

Mais la guerre d’indépendance a des effets plus généraux sur la PPP. Tout d’abord, à la fin des années cinquante, se combinent les retours en métropole des premiers appelés avec les difficultés de recrutement à la préfecture de police qui poussent cette dernière à favoriser considérablement le recrutement de ces anciens appelés, dans un moment de fort renouvellement de ses personnels – si bien que, à cette époque, une part importante des nouveaux gardiens de la paix parisiens, eux-mêmes en nette augmentation, sont susceptibles d’avoir une expérience non pas tant de l’Algérie que de la guerre d’indépendance et donc de ses violences extrêmes. Pour les générations antérieures de policiers, c’est la Seconde Guerre mondiale qui assure une forme de socialisation guerrière : usage des armes à feu bien au-delà de la légitime défense, norme d’arrestation remplacée par celle de l’exécution, conservation de nombreuses munitions. Ces socialisations guerrières sont renforcées par le fait que, à partir de janvier 1958, les indépendantistes prennent pour cible les policiers parisiens, entraînant une forte insécurisation de ces derniers. La radicalisation généralisée des violences policières à l’encontre des Algériens voulue par la politique de Maurice Papon à partir de mars 1958 s’alimente ainsi également à des circulations guerrières parmi les policiers et les indépendantistes.

Enfin, et peut-être surtout, le contexte guerrier domine au niveau politique. À partir de 1957, le pouvoir politique est menacé par l’armée et dépend donc plus étroitement de la police pour ne pas être renversé par la force. Puis il dépend de la police pour faire en sorte que le FLN soit en position de faiblesse dans les négociations. Ces impératifs politiques définis par la guerre conditionnent la nomination de Maurice Papon à la tête de la préfecture de police en tant que « théoricien et praticien de la “guerre contre-révolutionnaire” » (p. 316) et l’approbation de sa politique par le président du Conseil et le président de la République. Avant cette période de mise en cause du régime politique lui-même, c’est le début de la guerre d’indépendance qui permet à la PPP d’obtenir les moyens juridiques nécessaires au développement de la mise en carte des Algériens commencée en 1950, par la création en 1955 d’une carte nationale d’identité rendue obligatoire en 1956 pour toutes les demandes d’autorisation de voyage. Ce n’est pas le moindre des mérites de la démonstration d’Emmanuel Blanchard de montrer que l’administration n’est pas toujours déconnectée de l’espace politique.

Si les plus hautes institutions politiques ont rendu possible l’évolution des pratiques de la police parisienne vers celles de la « guerre contre-révolutionnaire », l’opinion publique métropolitaine, au travers de journaux et de certains groupes plus ou moins organisés (commerçants, mouvements sportifs), a, en revanche, pu contribuer à empêcher Maurice Papon de mettre en œuvre plus largement encore à Paris les méthodes qu’il avait expérimentées à Constantine.

Le colonial en question

À tous points de vue, le livre d’Emmanuel Blanchard est un précieux outil pour ceux qui travaillent sur les problématiques impériales. Sur le plan formel, tout d’abord, grâce à la qualité de l’appareil critique : dense, précis et actualisé. Surtout, dans le domaine du maintien de l’ordre, il permet de cerner précisément les contours et les contenus des circulations impériales.

Ainsi, il identifie certaines continuités dans le temps entre des structures spécifiquement dédiées à l’encadrement et au contrôle des Algériens à Paris avant-guerre et les pratiques de certains agents préfectoraux des années cinquante. Mais cette forme d’encadrement, ainsi que d’autres pratiques discriminatoires, n’est pas propre aux Algériens, sauf en ce qu’elle se fait au travers de personnels censés les « connaître » du fait de leurs expériences en Algérie. En revanche, les particularités réelles du contrôle policier des Algériens après-guerre (qui ne sont pas utilisées à l’égard d’autres « clientèles » policières) sont toutes liées au contexte de guerre anti-guérilla qui se déploie à Paris à partir de 1958. Ces pratiques extrêmement violentes sont certes promues et initiées par certains transferts de personnels depuis l’Algérie, des militaires et Maurice Papon principalement. Mais seules les conséquences plus larges de la guerre d’indépendance ont rendu possible et surtout efficiente leur action. La guerre a à la fois élevé le niveau de violence physique parmi l’ensemble des policiers parisiens, dans leurs conditions de travail et dans leur expérience personnelle avant d’intégrer la PPP, et rendu indispensable aux pouvoirs politiques l’usage hors limite de cette violence.

Il est ainsi tentant de conclure, pour cette période qui commence en 1957, que les circulations d’hommes et de pratiques entre l’Algérie et la métropole sont du registre guerrier autant que colonial, tout comme le cadre politique d’ensemble. In fine, il faut souligner que cette élévation extraordinaire du niveau de la violence physique en métropole a été légalisée et encouragée à l’encontre des seuls Algériens par des autorités politiques métropolitaines. Le caractère sélectif du public soumis à cette extraordinaire violence physique et légale semble montrer que l’on n’échappe pas, pour caractériser les pratiques coloniales, à leur organisation raciale, quel que soit le caractère « colonial » de leurs auteurs.

LES 5 COMMENTAIRES LES PLUS RECOMMANDÉS

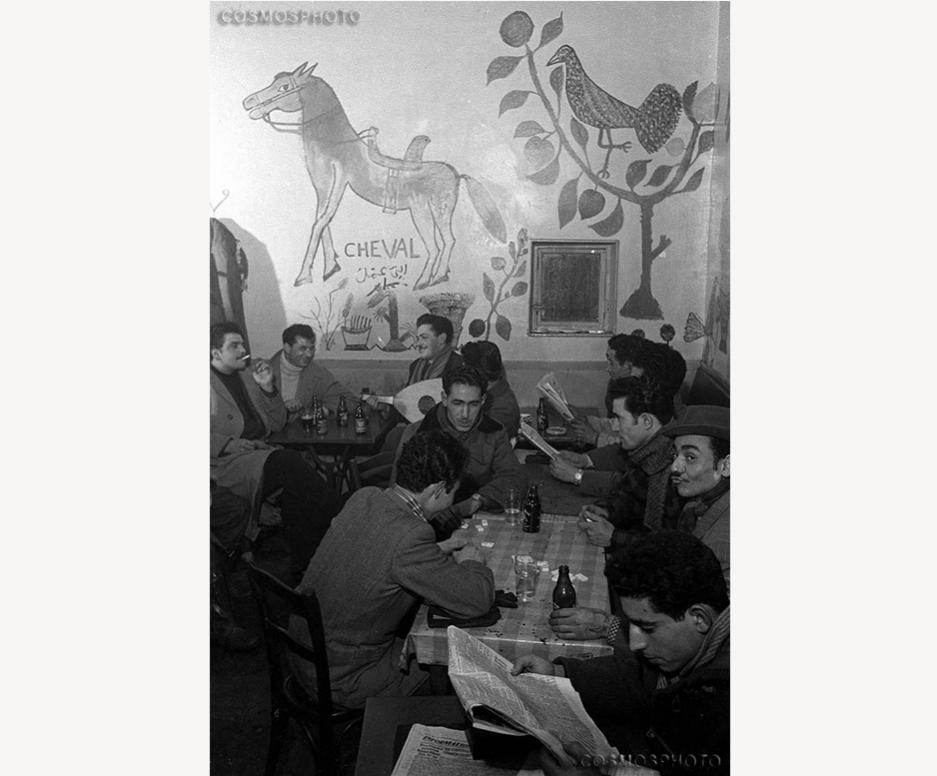

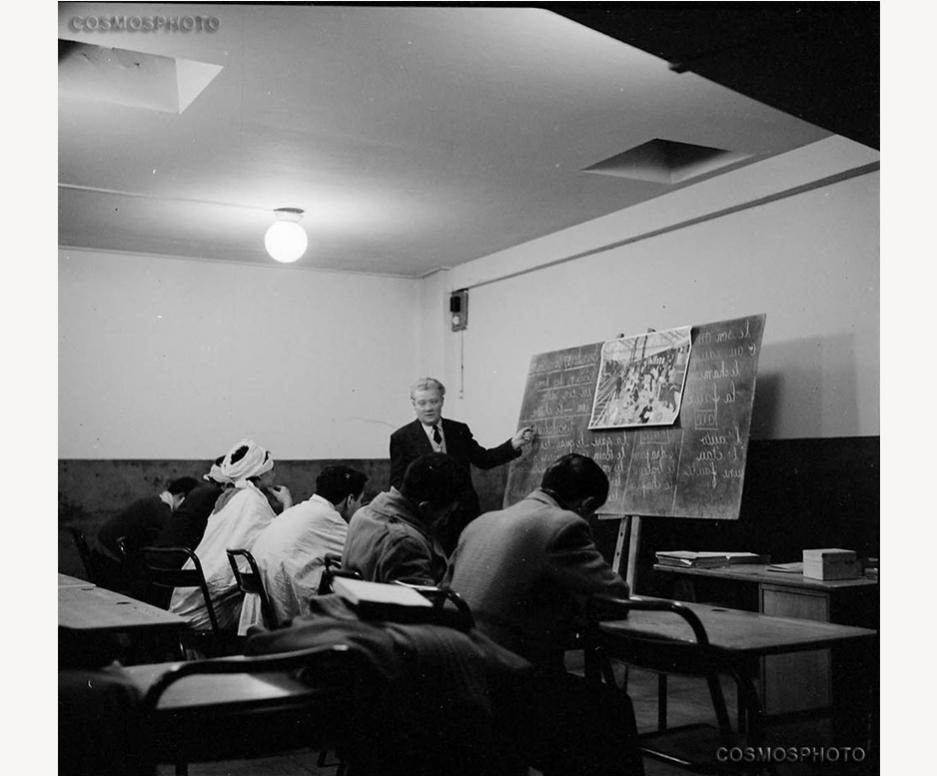

Les seuls français sur ces photos sont des flics et un prof de français ( à moins qu'il ne soit Hongrois ?) .

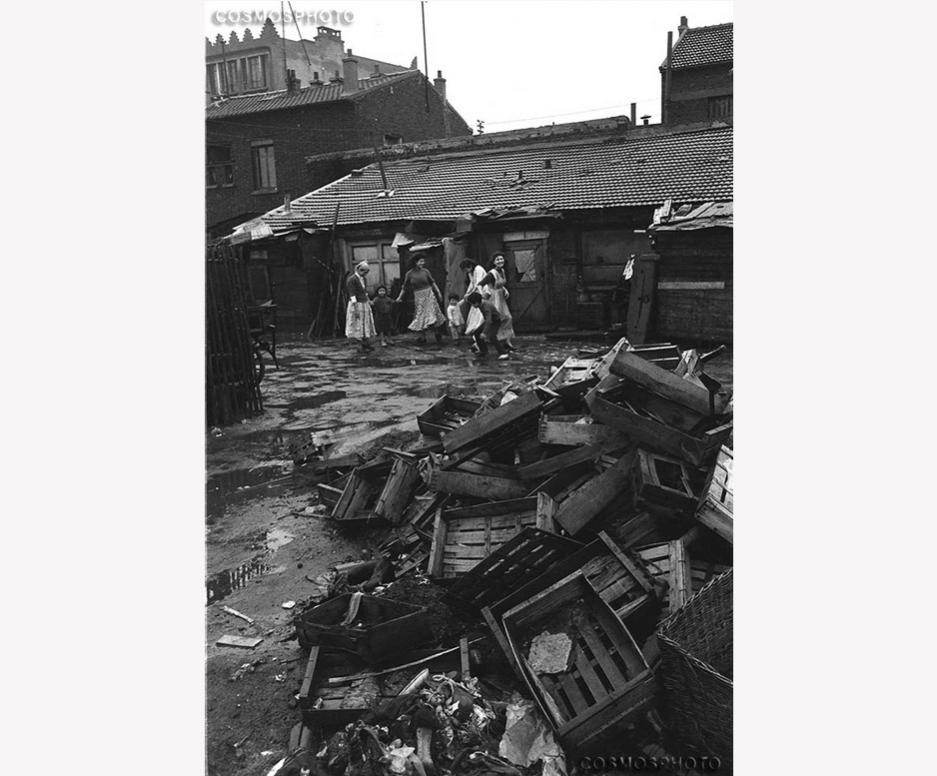

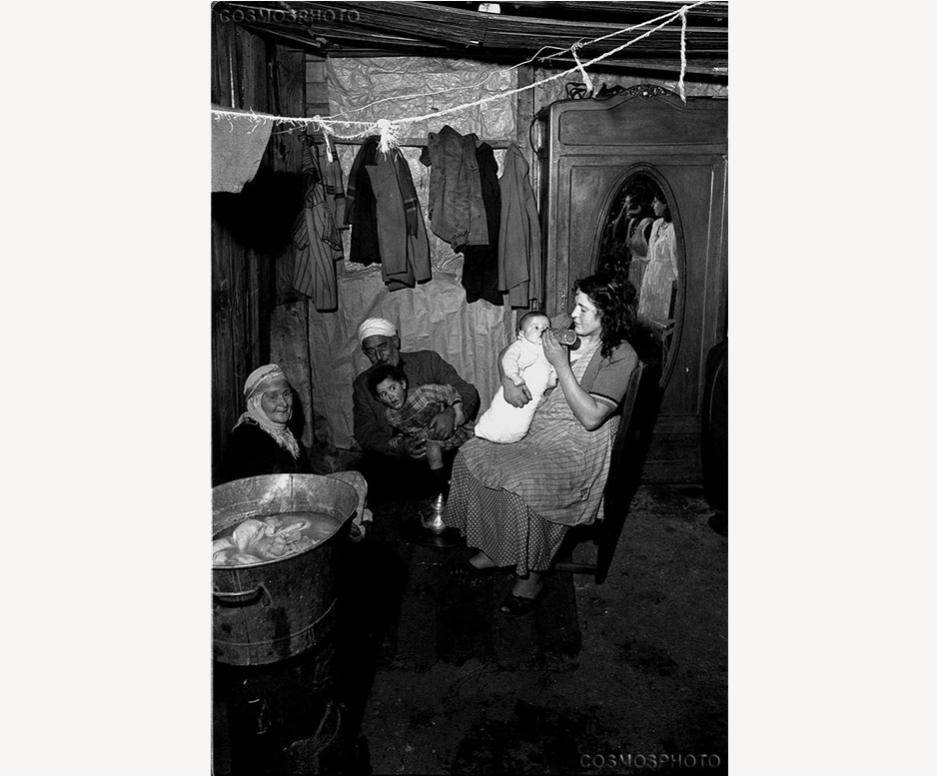

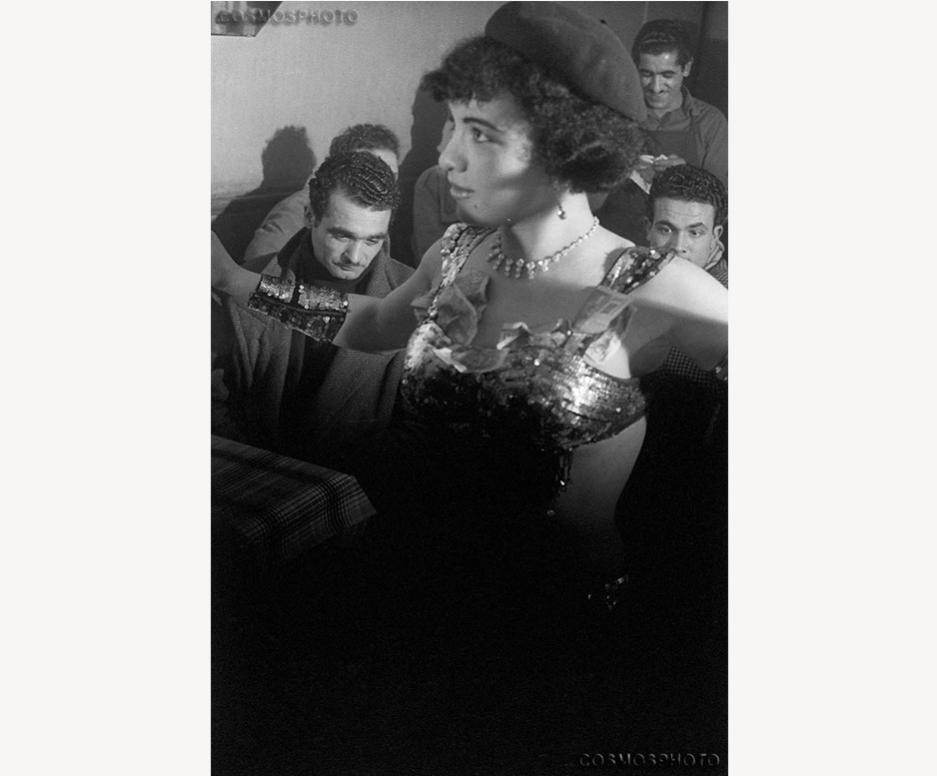

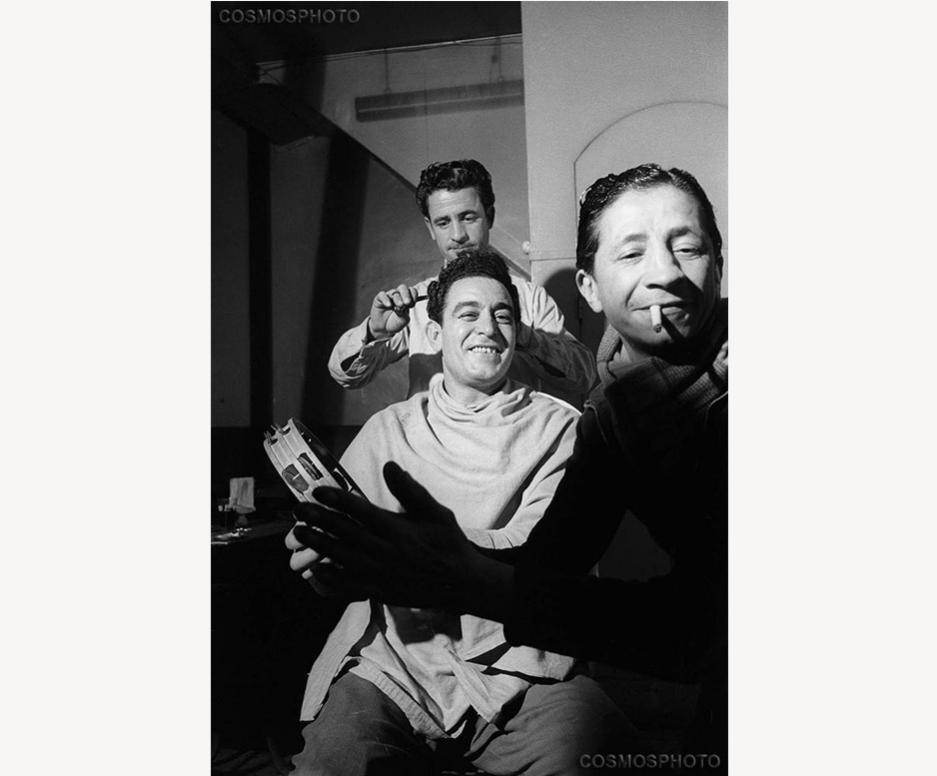

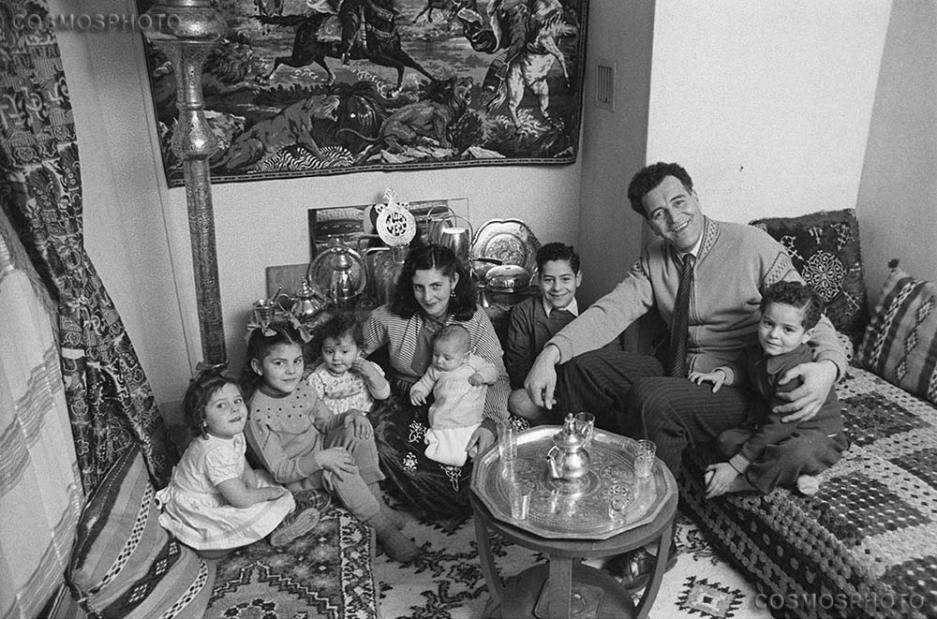

Ces photos me rappellent ma famille , des cousins qui debarquent du bled tout au long des années 50 /60 ...

J'ai 50 ans aujourd'hui, mon père etait venu en France en 1938 avec mon oncle , lui pour fuir la misere coloniale , l'autre pour defendre "le père- patrie" (l'empire) contre les nazis ...Ces deux hommes , comme beaucoup ont eu un parcours incroyable ( boucher ambulant, vendeur de moules à Caen, ouvriers chez Peugeot, cafetiers dans des petites villes de province, gerants de cinema...) . dans ma famille , les enfants sont nés entre 1947 et 1966 , la force vive des trente glorieuses !

j'ai connu l'école republicaine française , laïque , le melange des enfants de prolos , le retour definitif au bled à 15 ans ( en 1977 ) le retour en france constatant que j'etais bien français et puis les questions cycliques de ce beau pays de France : à savoir si je suis bien integré ?

Je suis un peu las .

Oui je suis d'ici , ces hommes aussi .

Je me rappelle. J'étais enfant et j'habitais Puteaux, dans des conditions à peine meilleures que celles présentées ici. Et pourtant mes parents, décédés depuis, m'avaient appris ce mot de "bicot". J'avais appris la peur, la méfiance. Ne pas leur parler. Ne pas accepter de bonbons forcément empoisonnés. Quand nous jouions ordre nous avait été donné de rentrer, les jambes à notre cou, dès qu'un "bicot" apparaissait au bout de la rue.

Je me rappele des bidonvilles de Nanterre si proches de Puteaux.

Depuis, j'ai appris.

Saisissant ...

pauvreté, dignité, courage, il en aura fallu à tous ces migrants pour venir s'entasser dans des cabanes de planches et tenter de survivre et de vivre, en se faisant traiter de bicots à chaque bout de rue

poignant

merci pour ce reportage photographique

Film "les oubliés de Cassis"© Sonia Kichah

Merci infiniment de rappeler cette exposition et ces photographies.

Voici un extrait Les oubliés de Cassis, un film documentaire de Sonia Kichah. L'un des derniers bidonville de France (film que j'ai coproduit en 2008 avec la société Movieda productions). La carrière Fontblanche. Un bindonville sans nom, sans enfants, ni femmes qui aura existé pendant 40 ans et qui abritait des Tunisiens venus dans les années 1970, contrat en main, pour construire les belles villas de la cité balnéaire de Cassis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.metropolitiques.eu/La-police-et-les-Algeriens.html

--------------------------------------------

"Prolonger"

C'est sur TOULON (dommage) .... du lundi 22 octobre 2012 au vendredi 30 novembre 2012

du mardi au samedi de 11 h à 19 h et les soirs de spectacle jusqu’à 20 h 30 (Entrée libre)

"La guerre d’Algérie cinquante ans après" au Théâtre Liberté

« Algérie », photographies de Marc Riboud

« Un été à Alger » / Web documentaire

Exposition : « Algérie », photographies de Marc Riboud.

Du 1er octobre au 30 novembre, Marc Riboud a couvert les moments décisifs de la fin du conflit (1960-1962). Rarement montrées dans la presse française de l’époque, ces images réapparaissent aujourd’hui avec une force et une émotion incontestables.

« Un été à Alger », Web documentaire mis en espace/ Du 24 octobre au 24 novembre : Quatre jeunes réalisateurs algériens, Amina Zoubir, Lamine Ammar-Khodja, Hassen Ferhani et Yanis Koussim portent un regard documentaire sur leur ville, le temps d’un été, celui des cinquante ans de l’indépendance de leur pays. 04 98 07 01 01 / www.theatreliberte.fr

04 98 07 01 01 / www.theatreliberte.fr

TOUS LES COMMENTAIRES

Saisissant ...

Vivre au paradis...

Remarquable, Giulietta. Ça me rappelle le foyer Sonacotra où les immigrés étaient entassés quand je les rencontrais en 1975 à Epinal. Entassés, exploités, mais tellement accueillants et chaleureux.

A Chevalier

Je ne suis pas de cette génération qui a connu cette période, mais ma grand-mère m'a raconté, cette condition de vie, même si elle vivait dans une autre région et à une autre période.

Le film vivre au paradis m'a marqué.

https://www.youtube.com/watch?v=NLyvOuXQRCA

il y a aussi le superbe doc de yasmina ben guigui "mémoires d'immigrés"

Je n'aime pas Yasmina Benguigui

Yamina Benguigui épinglée pour un vol en Falcon à 140.000 €

dans ce cas, il faudrait aussi publier le démenti...

http://www.leparisien.fr/politique/ce-deplacement-coute-88-000-euros-reagit-le-camp-benguigui-11-10-2012-2223861.php

A Massasté

Son démenti ne change rien à mon opinion sur elle.

Je mets au même niveau d'opportunisme Yamina Benguigui, Rachida Dati, Fadela Amara...

Quel rapport avec le documentaire "Mémoires d'Immigrés"..??

J'ai aimé "Z..." et ne me suis jamais préoccupée de la vie privée de Costa-Gavras..

J'ai aimé "La Belle et la Bête" sans "juger" (!!) Jean Cocteau...

Je me rappelle. J'étais enfant et j'habitais Puteaux, dans des conditions à peine meilleures que celles présentées ici. Et pourtant mes parents, décédés depuis, m'avaient appris ce mot de "bicot". J'avais appris la peur, la méfiance. Ne pas leur parler. Ne pas accepter de bonbons forcément empoisonnés. Quand nous jouions ordre nous avait été donné de rentrer, les jambes à notre cou, dès qu'un "bicot" apparaissait au bout de la rue.

Je me rappele des bidonvilles de Nanterre si proches de Puteaux.

Depuis, j'ai appris.

Et vous avez beaucoup de mérite d'avoir su remettre en question cette peur de l'autre !

Koikidi

Ceci explique, pourquoi des enfants pouvaient dire à d'autres enfants, dans la cour de récré : "on ne joue pas avec les arabes"..

Les arabes n'allaient pas à l'école avec nous. si je me souviens bien il n'y avait pas d'enfants.

Koikidi

Je ne parle pas spécialement de cette période.

Début des années soixante, nous habitions une HLM près des terrains vagues entre la Porte de la Chapelle et la Porte d'Aubervilliers à Paris.Le périf n'était pas tout à fait terminé.

J'ai connu aussi ce genre de propos, que ma mère me tenait...

Depuis, j'ai appris aussi.

en 1955 les conditions d'existence des petits Français n'étaient pas trés différente des immigrés. voir ces photos avec l'évolution de 2012 est une vision fausse

Les seuls français sur ces photos sont des flics et un prof de français ( à moins qu'il ne soit Hongrois ?) .

Ces photos me rappellent ma famille , des cousins qui debarquent du bled tout au long des années 50 /60 ...

J'ai 50 ans aujourd'hui, mon père etait venu en France en 1938 avec mon oncle , lui pour fuir la misere coloniale , l'autre pour defendre "le père- patrie" (l'empire) contre les nazis ...Ces deux hommes , comme beaucoup ont eu un parcours incroyable ( boucher ambulant, vendeur de moules à Caen, ouvriers chez Peugeot, cafetiers dans des petites villes de province, gerants de cinema...) . dans ma famille , les enfants sont nés entre 1947 et 1966 , la force vive des trente glorieuses !

j'ai connu l'école republicaine française , laïque , le melange des enfants de prolos , le retour definitif au bled à 15 ans ( en 1977 ) le retour en france constatant que j'etais bien français et puis les questions cycliques de ce beau pays de France : à savoir si je suis bien integré ?

Je suis un peu las .

Oui je suis d'ici , ces hommes aussi .

Ce que je vois aussi, sur ces photos, c'est qu'on sourit. C'est un point de vue un peu réducteur évidemment, mais il est une certaine pauvreté moins sinistre qu'une certaine aisance où l'avenir se voile. Ce qui compte souvent c'est de savoir si on descend, si on monte ou si l'on est sur un plateau; la vue n'est pas la même.

Film "les oubliés de Cassis"© Sonia Kichah

Merci infiniment de rappeler cette exposition et ces photographies.

Voici un extrait Les oubliés de Cassis, un film documentaire de Sonia Kichah. L'un des derniers bidonville de France (film que j'ai coproduit en 2008 avec la société Movieda productions). La carrière Fontblanche. Un bindonville sans nom, sans enfants, ni femmes qui aura existé pendant 40 ans et qui abritait des Tunisiens venus dans les années 1970, contrat en main, pour construire les belles villas de la cité balnéaire de Cassis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.metropolitiques.eu/La-police-et-les-Algeriens.html

--------------------------------------------

"Prolonger"

C'est sur TOULON (dommage) .... du lundi 22 octobre 2012 au vendredi 30 novembre 2012

du mardi au samedi de 11 h à 19 h et les soirs de spectacle jusqu’à 20 h 30 (Entrée libre)

"La guerre d’Algérie cinquante ans après" au Théâtre Liberté

« Algérie », photographies de Marc Riboud

« Un été à Alger » / Web documentaire

Exposition : « Algérie », photographies de Marc Riboud.

Du 1er octobre au 30 novembre, Marc Riboud a couvert les moments décisifs de la fin du conflit (1960-1962). Rarement montrées dans la presse française de l’époque, ces images réapparaissent aujourd’hui avec une force et une émotion incontestables.

« Un été à Alger », Web documentaire mis en espace/ Du 24 octobre au 24 novembre : Quatre jeunes réalisateurs algériens, Amina Zoubir, Lamine Ammar-Khodja, Hassen Ferhani et Yanis Koussim portent un regard documentaire sur leur ville, le temps d’un été, celui des cinquante ans de l’indépendance de leur pays. 04 98 07 01 01 / www.theatreliberte.fr

04 98 07 01 01 / www.theatreliberte.fr

Les français musulmans... en Algérie "française" c'était les "indigènes" et ils n'avaient pas les mêmes droits que les coloniaux.

Les français n'ont pas fini de se pardonner le mal qu'ils ont fait aux algériens...

pauvreté, dignité, courage, il en aura fallu à tous ces migrants pour venir s'entasser dans des cabanes de planches et tenter de survivre et de vivre, en se faisant traiter de bicots à chaque bout de rue

poignant

merci pour ce reportage photographique

Au CE2 en 1951 dans une classe d'une école des Frères du nord de la France on se disputait la première place mon copain Hamza et moi avec qui je rentrais de l'école pendant que son père été pompiste à l'aéroport d'Alger.

Mais j'aimerais qu'un économiste sérieux m' explique sans tabou si ce ne fut pas une erreur de plus de nos irresponsables politique que d'avoir fait venir, pas aux dépens de leur train de vie à eux, trop de Maghrébins, et encore plus après les accords d'Evian de 1962, ce qui permettait de sous-payer les ouvriers d'ascendance « européenne » qui auraient accepté certains boulots pénibles plus justement payés.

Oui ou non, en 2012 la France est-elle surpeuplée et physiquement surpolluée avec trop de chômeurs, dont pas mal de descendants des immigrés maghrébins des années 1945-1965 qui sont nos concitoyens à part entière avec théoriquement les même droits que les autres, y compris les mêmes avantages sociaux que leurs parents et grands parents ce qui est normal ? Mais des avantages qui ne correspondent pas à autant de cotisations salariales, donc payés avec de l'argent qui n'est pas disponible pour réduire la misère de trop nombreux Français de souche qui vivent difficilement.

EVOLSPIR demande : Oui ou non, en 2012 la France est-elle surpeuplée et physiquement surpolluée avec trop de chômeurs, dont pas mal de descendants des immigrés maghrébins des années 1945-1965 [...] ?

Physiquement polluée par les chômeurs, on croit rêver !

Le véritable polluant, celui qui détruit le lien social, c'est celui pour qui Égalité et Fraternité seraient des mots qu'il faudrait oublier afin, sans doute de réduire la misère de trop nombreux Français de souche

Les ouvriers d'ascendance "européenne" auraient-ils un droit de préséance sur les autres ?

Serait-ce là l'enseignement des écoles des Frères du nord de la France ?

Enfin, ça fait drôle de trouver sur Médiapart, ce discours au relents"bleu Marine" que la banalisation ne rend pas moins nauséabonds.

-

Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'autant de cotisations salariales??? Moi, française de souche, j'ai bossé à l'étranger, et pour des étrangers sans convention avec notre douce France, moyennant quoi ces annes ne comptent pas dans ma retraite. S'il y a moins de cotis', il y a moins de retraite. Quant aux sous dépensés pour un étranger, il convient de rappeler à toute fins utiles qu'un étranger est un type qui ne coûte pas un traitre sou de formation. Un enfant ça coûte des sous à la nation. Or, ils arrivent tous chauds tous rôtis, adultes et sans enfance coûteuse.

Le capitalisme actuel vit d'un taux de chômage structurel hallucinant. Mais étrangers et nationaux sont logés à la même enseigne, et les travaux faits par le personnel semi esclave des illégaux continue d'exister même en période de chômage et de sous-emploi.

J'en déduis que Verslui se trompe d'ennemi, se trompe de misère, se trompe de beaucoup de choses en pensant que trop d'étrangers sont là. Les économistes du système savent très bien que le taux d'étrangers actuellement est plus bas qu'il n'a été, que les français ont fait peu d'enfants pendant une époque et que la population avait donc besoin du sang neuf injecté par les étrangers, et que le système actuel n'a nullement l'intention d'en finir avec le travail illégal et le trafic d'hommes, même s'il montre les dents occasionnellement.

Algériens, Roms, Juifs...même combat pour la liberté et l'acceptation de leurs identités...et cela bien avant 1945 tout comme aprés...Hélas.

Savoir qu'aujourd'hui, il existent encore des êtres dit " bien pensants " qui sont antisémites et osent l'écrire...dans quel démocratie sommes nous depuis tant de temps ?

André

Pendant ce temps, , une autre partie de la Méditerranée faisait la moue à la moitié de la Méditerranée , sans douter que entre le Nord et le Sud , il n'y a aucune barrière de mort ou de vie mais seulement un gommage de magnitude entre zéro et mille degrés de chaleur humaine .