[Lire la première partie]

Le petit boucher qui va chercher sa vache chez son éleveur, avec pâturages l’été, étable et foin l’hiver, semblait un modèle dépassé, et pourtant, il revient à la lumière : c’est ce que prône Yves-Marie Le Bourdonnec, établi à Asnières, et qui représente la boucherie de pointe. Une race de boucher chic pas si éloignée que ça du petit artisan de province, qui résiste, et qui a raison de résister. En fait, à lui tout seul, Bourdonnec a plus fait en 10 ans de médias pour la filière que toutes les campagnes officielles. Avec son discours énergique, informatif et cohérent, il ne prend pas le consommateur pour un bœuf, et ne fuit pas les problèmes : au contraire, il propose des solutions pragmatiques, parfois douloureuses. Même s’il fait partie des bouchers de luxe (il pratique des prix « au réel »), ses principes sont les mêmes que le vrai boucher à l’ancienne. Et se résument en deux mots : qualité et respect. Certes, la « filière » a fait un gros travail sur la qualité et la transparence, en réponse aux scandales qui l’ont minée. Avec la création des labels (VBF pour viande bovine française, Label rouge, AB), une hiérarchisation des viandes avec un début d’information a diffusé dans le public. Qui, il faut le dire, n’y connaît pas grand-chose. Aimer l’entrecôte ne suffit pas : une entrecôte de quelle vache ? Race à viande ou laitière ? De quel pays, Irlande ou France ? De quel éleveur ? Avec quelles méthodes ? On en arrive à des crus, petits et grands, comme dans le vin.

70 % des viandes consommées par le grand public, qui l’ignore, sont issues de races à lait, mixtes et réformées. Les réformées sont ces vieilles vaches, dont on a exploité le lait pendant 8 à 10 ans, tout juste bonnes pour l’abattoir, et qui finissent en steak haché ou viande cuisinée. Nourries à l’hyperprotéine pour surproduire du lait, leur viande est sans saveur. Les mixtes changeant de fonction au cours de leur vie, au bout de 5 ou 6 ans en général. Les connaisseurs préféreront les pures races à viande comme la limousine, la charolaise, la salers, l’aubrac ou la blonde d’Aquitaine. Des bêtes à meilleur « rendement », c’est-à-dire qu’on y taille une quantité supérieure de meilleurs morceaux à griller. Mais au prix multiplié par deux par rapport au système industriel. Le soleil et l’herbe (avec le trèfle qui donne le gras) suffisent à la croissance de vaches « pures » : les bouses fertilisent le sol, pas besoin d’accélérateurs de croissance. Mais ces vaches poussent 6 à 8 mois de plus que les autres, d’où leur prix double.

L’exemple de l’aubrac, qui a failli disparaître, redonne espoir : une vache à l’hectare dans des prairies permanentes à 1000 mètres d’altitude, broutant des flores riches en oméga 3 (source : Global steak). De l’autre côté de l’Atlantique, les jeunes bovins des feedlots (parcs d’engraissement) sont gavés de résidus de maïs et de pulpe de betterave, très énergétique. Ces vaches américaines prennent 1 à 2 kg par jour (sans oublier l’implant derrière l’oreille, qui diffuse une stéroïde qui augmente la croissance de 25 %, une méthode interdite en Europe), passant en 200 jours de 250 kg à 600 kg ! Un record absolu de rentabilité.

Et même si Le Bourdonnec, s’appuyant sur le superbe terroir national, préconise un croisement des races françaises – les Anglais ont deux longueurs génétiques d’avance dans ce domaine –, pour trouver le meilleur rendement, des vaches de qualité supérieure qu’on pourra abattre avant 24 mois au lieu des 48 actuellement, tout en désindustrialisant leur élevage via une alimentation plus saine, il reste décrié : en important le système anglais, il fait figure de traître à la patrie ! Cependant, son discours sans concession, plus raisonnable que les dénonciations négatives habituelles, fait mouche, et des petits.

Les restaurants à viande se mettent à la page : alors que les menus dépliants avaient l’habitude de communiquer sur les morceaux (le filet, le rosbif) et leur tendreté (chez Hippopotamus), aujourd’hui, on voit apparaître les races et leur élevage. À Paris, la mode du viandard branché fait fureur : du très chic Beef Club aux viandes select du croiseur de races Tim Wilson, fournisseur du Bourdonnec, en passant par la salers d’Hugo Desnoyer (l’autre boucher des stars) chez Bang… À noter que les journalistes du Figaroscope commettent toujours la confusion bœuf/vache. Il s’agit en général bien de vaches, à part le bœuf de Kobe, et de races à viandes.

Certains éleveurs sont même devenus restaurateurs : Hugo Desnoyer, Boris Leclercq, qui a fondé Chez Boris, avec sa viande suisse Simmental. Les bourses plus modestes – à Paris il faut lâcher 50-60 € pour mâcher de l’extra – iront dans les ateliers, qui vendent des morceaux à emporter ou à griller sur place, une sorte de boucher qui ferait goûter. Là on est dans la relation humaine et le conseil pur. Expérience pilote que tente le groupe Auchan avec le retour du conseil en magasin, grâce à la réintroduction du boucher artisan qui travaille sur carcasses et non sur prêt-à-découper (PAD).

Encore moins cher, mais plus haché, coup de pouce mérité à King Marcel, la petite chaîne qui monte en Rhône-Alpes, avec ses employés en bleu de chauffe qui servent de succulents burgers qui n’ont rien à voir avec le MacDo de base, et encore moins avec la viande hachée issue des déchets de découpe recompactés, dite aussi « minerai », matière première de nombreux plats cuisinés industriels, à l’origine du scandale des raviolis, lasagnes et autres hachis parmentier. C’est sur ces produits douteux que les marges sont les plus fortes. Les traders néerlandais excellent dans ce sport qui consiste à réinjecter les sous-produits théoriquement incomestibles dans le circuit commercial.

« Le scandale des lasagnes Findus – de la sauce bolognaise étiquetée pur bœuf contenant une proportion significative de viande de cheval – fut une leçon de choses sur la malbouffe. Ses origines, ses circuits, sa fabrication, son commerce, ses profits et ses acteurs. Le public a ainsi découvert que, tel le haut-fourneau, il était nourri au « minerai » de viande. Un agrégat de maigre, de gras, de collagène malaxé et congelé par pains de 20 kilos. Le carburant des boulettes, merguez, lasagnes, raviolis ou hachis parmentier industriels. Même les professionnels n’arriveraient pas à démêler le minerai de boeuf de celui de cheval, selon certains menteurs, qui connaissent en revanche la différence de prix entre les deux. La viande arrivait de Roumanie achetée par un trader hollandais, sous-traitée à un trader chypriote, livrée chez Spanghero à Castelnaudary (Aude), réexpédiée à Comigel au Luxembourg et diffusée dans toute l’Europe. L’illustration parfaite de la standardisation et de l’uniformisation de notre assiette. La même viande trafiquée pour tous et partout. » (M le magazine du Monde, du 20 décembre 2013)

- « Sur mes terres le travail se fait tout seul, la vache sert de fertilisant et de faucheuse. » (Food Inc., documentaire)

Fermons ce petit aparté écœurant. La décrue du fast-food à l’américaine laisse place à du vrai hamburger français, avec produits racés et tracés. Ces nouvelles tendances en restauration sont le résultat de la diffusion d’une meilleure connaissance de la viande. Rien n’empêche un amateur d’aller, non pas brûler son RSA pour 500 grammes d’entrecôte de Wagyu (bœuf japonais dont la graisse a pénétré le muscle, donnant ce parfum à la fois unique et violent) à 179 €, mais acheter des morceaux moins nobles mais tout à fait goûteux, comme le paleron, à condition d’être paré par le boucher (dénervé et dégraissé). La plupart des bouchers ne savent ou ne veulent pas communiquer sur ces morceaux moins connus, donc moins chers, mais très mangeables. D’ailleurs, un vrai artisan évoquera devant nous la distinction à faire entre « celui qui achète sa bête et celui qui achète le muscle sous vide dans des ateliers découpe ».

Encore un paradoxe : la viande connaît son heure de gloire en restauration (même si Ducasse la supprime de sa carte au Plaza Athénée), au moment où les médias la déboulonnent. Pour être honnêtes, c’est la viande d’excellence qui fait fureur sur les bonnes tables, tandis que les médias attaquent la médiocrité à tous points de vue (goût trafiqué ou formaté, opacité des origines et des injections) de la viande bas de gamme. Ce avec quoi les éleveurs, bouchers et restaurateurs réformistes sont d’accord. Comme souvent, tout est question d’argent. C’est d’ailleurs ce qui a motivé la colère, quasi-récurrente, des éleveurs dans les années 2010. Afin de satisfaire aux nouvelles exigences en matière de sécurité alimentaire, ces derniers, qui sont aussi nombreux que modestes, en revenus (c’est le plus bas revenu agricole, avec 10 000 € par an, trois fois moins qu’un exploitant céréalier) et en nombre de bêtes, ont voulu augmenter leurs prix, mais la grande distribution n’a pas suivi. Pour cette dernière, et son client sacré, seul le prix (bas) compte. Les éleveurs locaux ont alors attaqué des hypermarchés, et des abattoirs, car les grandes et moyennes surfaces (GMS) se fournissent directement en carcasses à l’abattoir, sans toujours s’arrêter sur les provenances. Ils voulaient vérifier si ces acheteurs n’avaient pas dans leurs frigos de viande un peu trop allemande, ces jeunes bovins (JB) sans goût mais pas chers… Ce sont les commerçants, malgré le soutien en faveur des éleveurs des ministres successifs de l’Agriculture (soucieux de leur réélection locale en tant que futurs députés ?), qui auront le dernier mot : le prix de la viande de base, à l’image du pain, doit rester bas.

- L’ancien ministre de l’agriculture Bruno Le Maire : « Si vous démantelez la politique agricole commune vous ne permettrez plus à un seul agriculteur de survivre en France…. 70 % des exploitations agricoles disparaîtraient en quelques années. » (Le Grand Journal de Canal+, 22 février 2011)

Alors, quel avenir pour le petit éleveur, ou même l’éleveur moyen, quand la distribution devrait lui acheter son kilo de viande (d’une bête de 5 ans) à 6 €, alors que le kilo de vache de réforme dite industrielle (les vieilles vaches à lait passées dans la broyeuse) culminent à 3 € (revendues en magasin 6 € le kilo brut), sachant que les Allemands vendent du bovin encore moins cher abattu à tout juste 24 mois, en payant 4 à 5 € de l’heure leurs ouvriers roumains ou polonais… Un avenir sombre, avec une seule porte de sortie : la refonte qualitative. On met de côté le steak conçu en laboratoire par culture de tissus à 250 000 €, son goût chimique et ses impulsions électriques pour simuler le sport, qui ne remplacera pas l’autre avant longtemps. La qualité dans une filière courte, ce que prônent les néo-bouchers, ces tenants pas forcément écolos radicaux du « produire local, consommer local ». Qui devient un argument d’achat imparable, une sorte de « viande équitable » à la française ! Car aider Pedro, le petit paysan du Pérou, en achetant un peu plus cher son chocolat, c’est bien ; mais acheter de la bonne viande française locale à Raymond, c’est très bien aussi. Encourager la production indépendante en délaissant la médiocrité industrielle à bas prix, voici un début de réponse. En termes de budget, cela équivaut à de la viande moins fréquemment, mais meilleure à tous points de vue : pour le consommateur, pour le producteur, et pour la nature. Tout ça avec un peu d’information. C’est jouable, non ?

Caroline Chenet, vice-présidente de l’association Phyto-Victimes :

« On a traité leurs grands-pères de bouseux, eux ont été considérés comme plus modernes avec la mécanisation et la chimie, ils ont pu enfin participer à la société de progrès, voir leurs conditions de vie améliorées et aujourd’hui, le monde urbain commence à les traiter de pollueurs, d’assassins. » (M le magazine du Monde, 21 février 2014)

C’est d’ailleurs ce que prône plus à l’échelle de la planète Olivier De Schutter, auteur d’un rapport sur l’alimentation mondiale pour les Nations unies : limiter la dépendance à l’agro-industrie pour développer l’agro-écologie. Concrètement, réduire les intrants intensifs (engrais et pesticides, dont la France est l’une des premières consommatrices en Europe) du productivisme destructeur. Il recommande, dans les pays pauvres (c’est valable chez nous), de reconstituer l’agriculture familiale, celle des circuits courts, seule à même de palier la pauvreté rurale.

Notre système d’élevage est cher, et dépassé : sans aide, la majorité des exploitations mourraient. Le régime céréalier enchaîne l’éleveur aux aléas du marché de cette matière première qu’est devenue la céréale destinée à l’animal, et donc aux subventions bruxelloise (10 milliards d’euros pour l’agriculture française en 2013) et élyséenne. Sans oublier le système de cotation Europ, qui conduit à des sur-cotations et des sous-cotations déséquilibrantes. La France, qui produisait 110 % de sa consommation il y a 30 ans, n’en produit plus que 70 aujourd’hui. L’éleveur est mal payé, et le consommateur de base hérite d’une viande importée abordable, mais de piètre qualité. Le prix plancher entraîne la qualité vers le bas, tout le monde y perd. Sauf l’intermédiaire. Voilà pourquoi les Français se jettent sur le poulet, et consomment de plus en plus de « produits » de l’aquaculture, dont les ventes en volume approchent déjà celles du bœuf. Le poisson d’élevage étant du point de vue de son alimentation dix fois plus rentable que le bœuf.

- Dans le genre hyper-rentable, le criquet est imbattable : il transforme 2 kg de nourriture en 1 kg de viande. Cinq fois mieux que le bœuf, qui a besoin de 10 kg d’aliments pour produire 1 kg de viande. Les larves d’insectes comportant 40 % de protéines, contre 20 pour le poulet et 18 pour le bœuf.

Le végétarisme : solution radicale ?

Le 2 décembre 1992 sort La Crise, le film de Coline Serreau. 2 350 000 entrées, et une scène visionnaire entre le député socialiste embourgeoisé, son épouse et ses deux adolescents…

Le fils : « On a jeté le foie gras, parce que c’est le foie toxique et malade d’un animal qu’on a torturé, on a jeté la côte de bœuf parce que les bœufs ils sont piqués aux antibiotiques et aux hormones et ils mangent que des pilules chimiques…

La fille : Si vous voulez mourir à 50 ans de sclérose en plaques, de cancer ou de crise cardiaque c’est votre problème mais nous on mangera plus comme ça pasqu’on veut pas vivre comme des bêtes malades, on veut vivre longtemps et en bonne santé !

La mère coincée : Mais vous êtes complètement, complètement fous !

Le père à son fils : Tu es un idéaliste c’est très bien. Mais il y a des réalités économiques derrière la pollution : il y a des éleveurs, il y a la concurrence !

La fille : Et alors ? Faudrait tous qu’on s’intoxique pour que les éleveurs puissent continuer à se faire du fric sur le dos de la santé des gens et surtout qu’ils continuent à voter pour toi ? Mais qu’ils crèvent les éleveurs, et leur viande pourrie, ben qu’ils se la gardent ! Et si demain les gens comprennent que la viande c’est mauvais qu’ils arrêtent d’en acheter eh ben les éleveurs ils arrêteront d’élever, ils cultiveront des céréales à la place. Et si toi t’es pas réélu, eh ben peut-être que tu commenceras à t’intéresser à ce qui est bon pour les gens et pas seulement ce qui est bon pour toi ! »

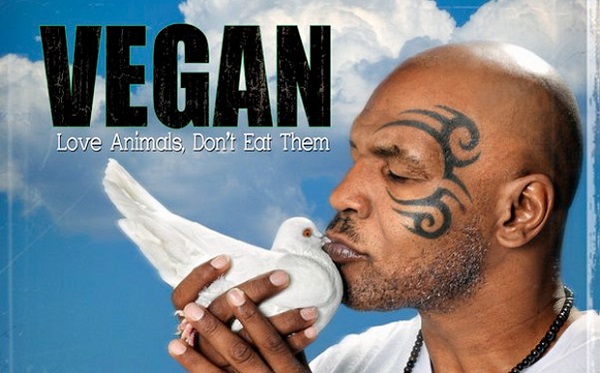

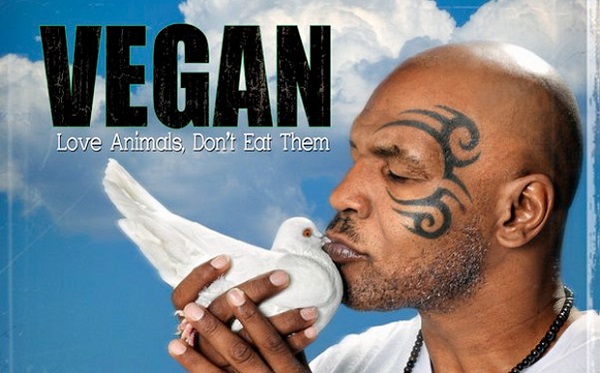

Il y a une seconde solution, crient les amis de la Terre et des animaux : plus de viande du tout ! Si dans les années 70 le végétarisme – devenu veganisme – était associé à une marginalité romantique, aujourd’hui, c’est beaucoup plus sérieux. Sociologues, philosophes, journalistes et écrivains appuient les thèses qui commencent à faire vaciller les tenants du tout-viande et les professionnels du secteur.

Florence Burgat, philosophe devenue végétarienne :

« Tant que l’homme mangera les animaux, rien ne pourra changer dans sa conduite envers les autres hommes. On ne peut pas éduquer à la non-violence envers son prochain quand des espèces très proches de nous restent tuables. » (Le Monde, 27 décembre 2014)

L’association de défense animale L214 (en souvenir de la loi du 30 octobre 2014 qui reconnaît dans les animaux des « êtres vivants doués de sensibilité ») se sert de la souffrance animale et de l’ambiance atroce des abattoirs pour promouvoir son mouvement, et faire pression sur les pouvoirs publics. Le mouvement antiviande, constellation bigarrée qui va des sympathisants soumis à la mode du moment aux activistes radicaux (les eco-warriors britanniques partisans d’opérations coup de poing), fonctionne désormais sur un ressort moral et politique, avec des arguments sanitaires et environnementaux. En France ce mouvement ne dépasse pas 5 % de la population, et encore, on parle de végétariens non-ultra, comme les végétaliens. C’est le livre de Jonathan Safran Foer, Faut-il manger les animaux ?, qui a mis le feu aux poudres végétariennes de l’autre côté de l’Atlantique. L’historien américain Charles Patterson ira, lui, jusqu’à comparer le massacre des animaux à celui des juifs dans Un éternel Treblinka (Calmann-Lévy, 2008) ! À ceci près, et sans faire d’humour macabre, que les nazis ne mangeaient pas leurs victimes.

- Un léopard ouvre une boucherie…

Les trois-quarts des végétariens invoquent la souffrance animale comme raison de leur choix alimentaire. L’argument sanitaire, largement évoqué, vient juste derrière l’argument moral. Même si on ne peut pas écarter la motivation amaigrissante de nouveaux bataillons de femmes, pas insensibles à une méthode qui joint l’utile à l’agréable… et qui ne coûte pas cher.

« Le problème éthique majeur aujourd’hui, ce n’est pas celui de la consommation de viande. C’est l’ignominie de l’élevage industriel. Il y a une dégradation non seulement de l’animal mais aussi de l’humain à travers ces pratiques. » (Dominique Lestel, philosophe et éthologue à Normale sup, auteur de livres sur l’animal, et aussi d’une étonnante Apologie du carnivore, chez Fayard, 2011)

Le documentaire Food, Inc. se termine par une sorte de prière : « Encouragez les entreprises qui respectent les travailleurs, les animaux et l’environnement. » Les nouveaux agriculteurs prônent la production – et donc la consommation – d’aliments nutritifs, non-altérés, et qui protègent des maladies. Quand on y pense, il y a un terrain commun entre amateurs de viande éclairés et végétariens non-extrémistes : le refus de l’animal-machine (machine à lait ou à viande), de l’animal-marchandise.

Conscients de la situation, les « démocrates » compatibles des deux camps se retrouveront peut-être sur une consommation de viande plus sage, non-violente, et plus durable.